Entwicklung und Einsatz

In geschlossenen Räumen können sich durch unzureichende Sauerstoffversorgung extreme Brandverläufe entwickeln. Der vorgehende Atemschutztrupp muss dies erkennen und mit geeigneten Mitteln bekämpfen. Das arglose Öffnen von Türen bei heißen Räumen, die sich mit zündfähigen und heißen Pyrolysegasen angereichert haben, ist trotz bester Schutzausrüstung lebensgefährlich. Wissen und neue Geräte können helfen, solche Situationen kontrolliert und sicher zu bekämpfen.

Bei aktueller Bauweise wird zunehmend ein Zusammenhang zwischen der sog. Energiespar-Bauweise und dem Auftreten von Bränden mit unzureichender Sauerstoffzufuhr gesehen. [1] [2] Brände können aufgrund des Sauerstoffmangels schwelen und so eine große Menge von Kohlenstoff- monoxid und Pyrolysegasen produzieren. Bei einigen modernen Gebäuden ist wegen der verbauten brennbaren Materialien zur Wärmeisolierung auch bei kleinen Bränden eine hohe Wärmeentwicklung zu erwarten.

Je nach Raumgröße und darin vorhandenem Brandgut kann der Brand entstehen und sich entwickeln, bis zu dem Punkt, an dem der zur Verfügung stehende Sauerstoff verbraucht ist. Konnte sich der Brand so weit entwickeln, dass im Raum eine Temperatur herrscht, die über der Pyrolyse- und Zündtemperatur der Brandlast liegt, entsteht eine kritische Situation. Nun werden auch nach dem Verlöschen der Flammen zündfähige Gase erzeugt. Aufgrund der fehlenden Sauerstoffzufuhr können diese aber nicht weiter abbrennen. Die Atmosphäre im Inneren des Brandraums ist mit hochentzündlichen Pyrolysegasen angereichert. Diese Anreicherung kann sogar die obere Explosionsgrenze übersteigen. Durch die Dynamik aus Abküh- lung, Zusammenziehen der Gase, Ansaugen von Frischluft, erneutem Aufheizen, Ausdehnen und anschließendem Ersticken des Feuers kann es zu einem sogenannten Lokomotiveffekt kommen. Hierbei werden die Brandgase durch Öffnungen wie den Türschlitz hinaus- und wieder hineingepresst.

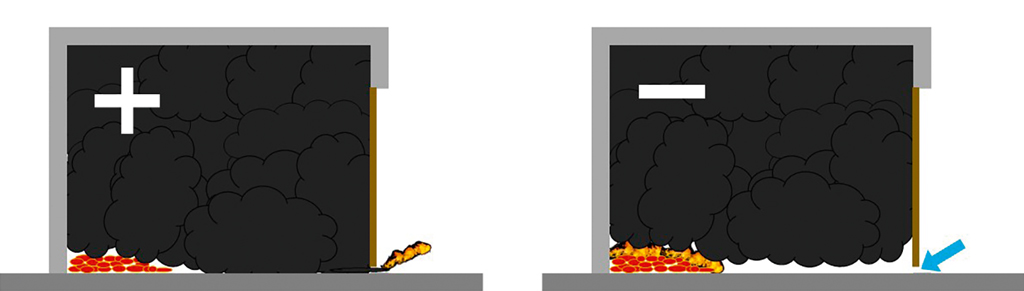

Die Bilder 2 a + b zeigen den zeitlichen Verlauf der Druckverhältnisse im Brandraum, die zu einem Pulsieren des Brandrauchs an den Öffnungen führen. In Bild 2 a strömt der Rauch ab und die Öffnung für Zuluft wird verschlossen.

In Bild 2 b nimmt der Rauchausstoß ab, sodass wieder Luft in den Raum gelangen und das Feuer erneut entfacht werden kann.

Wenn einem solchen ventilationskontrollierten Brand plötzlich Sauerstoff zugeführt wird, kann es zu einer Raum- und Rauchgasdurchzündung bis hin zu einer Rauchgasexplosion kommen. All diese Phänomene führen zu einer schnellen Brandausbreitung, was die Feuerwehrdienstleistenden gefährdet und möglicherweise auch die Gebäudestabilität beeinträchtigt. [3

Entwicklung des sogenannten Spaltlöschgerätes

Martin Schindlbeck, ein aktiver Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Neufahrn i. NB, hat praktische Erfahrung mit solch kritischen Situationen gesam- melt. Bisher sind diese Ereignisse noch selten und verlaufen in den meisten Fällen glimpflich. Jedoch verändern sich die baulichen Gegebenheiten zunehmend, was diese Phänomene begünstigt.

Die theoretischen Grundlagen zu solchen Ereignissen wie Rauchgasdurchzündungen oder Rauchgasexplosionen sind bereits in die Feuerwehrausbildun- gen integriert. Allerdings existieren noch wenige praktikable und sichere Bekämpfungstechniken für diese Situationen.

In solchen Fällen greifen Feuerwehren auf Speziallöschtechnologien wie das Hochdrucksystem „Cobra“ oder „Fognails“ zurück. Diese Systeme sind jedoch kostenintensiv, schwer handhabbar und erfordern einen erheblichen Zeitaufwand für den Aufbau.

Daher hat sich Martin Schindlbeck der Entwicklung eines intuitiv zu bedienenden und universell einsetzbaren Gerätes mit einer standardisierten Schnittstelle zu vorhandener Ausrüstung gewidmet. Daraus ist das sogenannte Spaltlöschgerät entstanden. Am 9. November 2024 wurde im Rahmen der DFV-Delegiertenversammlung in Frankfurt am Main das Spaltlöschgerät mit dem „IF Star“ gekürt.

Bild 3 a + b / Das Spaltlöschgerät von Martin Schindlbeck adaptiert mit Turbo-Twist auf ein Absperrorgan der Fa. AWG mit C-Kupplung Bild 4 / Der Hauptverwendungszweck Kühlen von Räumen und Türen unter dem Türspalt hindurch. Weiterhin ist das Spaltlöschgerät nicht nur einfach und intuitiv zu bedienen, sondern auch noch sehr universell einsetzbar. Bild 5 a + b / Löschen und Kühlen von Fahr- zeugunterböden und Motorräumen Bild 6 / Löschen von Dachstuhl, Holzfassaden o. Ä. Bild 7 / Eindämmung von Isolierbränden bei Gebäudefassaden sowie auch das Einbringen von Löschmittel in Schüttgütern wie z. B. Holzpellets, Hackschnitzel, Sägespäne usw.

FAZIT

Bei aktueller Bauweise wird zunehmend ein Zusammenhang zwischen der sog. Energiespar-Bauweise und dem Auftreten von Bränden mit unzureichender Sauerstoffzufuhr gesehen. [1][2][4] Das Auftreten solcher extremer Brandsituationen wird sich zukünftig also mehren. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Feuerwehren sowohl durch Schulungen als auch durch geeignete Ausrüstung auf solch extreme Brandsituationen vorzubereiten. Dabei sind einfache, robuste, universell und intuitiv einsetzbare Geräte zu bevorzugen. Der Prototyp des sogenannten Spaltlöschgeräts, entwickelt von Martin Schindlbeck, muss im nächsten Schritt umfangreich getestet und gegebenenfalls weiterentwickelt werden. Zu diesem Zweck wird die Hochschule Furtwangen (BW) im Sommersemester 2025 unter der Leitung von Prof. Dipl.-Ing. Marion Meinert eine wissenschaftliche Untersuchung des Geräts durchführen.

LITERATUR | QUELLENANGABEN

[ 1 ] Cimolino, Fuchs, Ridder, Südmersen: Innenangriff, 2018

[2] Grimwood, Paul: Euro Firefighter – Global Firefighting Strategy and Tactics, Command and Control, Firefighter Safety, Jeremy Mills Publishing Ltd., Lindley (UK), 2008

[ 3 ] Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen, Lernunterlage B1-401, Phänomene der extremen Brandausbreitung, 2018

[4] Ridder, Cimolino, Fuchs, Südmersen und Volkmar: Brandbekämpfung im Innenangriff, EcomedVerlag, 2013

DIN 14011:2018-01, Begriffe im Feuerwehrwesen