Optimierung der Widerstandsfähigkeit von Hallenkonstruktionen mit Sandwichelementen gegenüber Hochwassereinwirkungen

Zu den potenziell überschwemmungsgefährdeten Gebäuden gehören auch gewerblich genutzte Hallen, etwa für die produzierende Industrie, das Handwerk, den Logistiksektor oder den Handel. Dieser Beitrag beschreibt die Möglichkeiten, Hallenkonstruktionen in Metallleichtbauweise mit Stahl-Sandwichelementen mit Dämmstoffkern so zu errichten bzw. zu optimieren, dass Schäden bei zukünftigen Hochwasser- oder Starkregenereignissen wirksam gemindert bzw. vermieden werden.

01 MOTIVATION

Naturgefahren wie Starkregen und Hochwasser verursachen im langfristigen Jahresdurchschnitt weltweit erhebliche Schäden an Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Infrastrukturen. Aktuelle wissenschaftliche Studien und Auswertungen zeigen auch für Deutschland einen signifikant zunehmenden Trend hinsichtlich der Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen, zu denen neben längeren Trockenperioden auch Unwetter mit hoher Niederschlagsintensität zählen. Zudem steigen die nachteiligen Folgen extremer Wetterereignisse durch die weitere Akkumulation schadenanfälliger Sachwerte in gefährdeten Gebieten weiter an. Starkregenereignisse können überall im Bundesgebiet auftreten, auch abseits von Gewässern, sodass potenziell jeder Ort durch Überflutung betroffen sein kann. Die Unwetterkatastrophe im Sommer 2021 in Nordrhein-Westfalen, Rheinland- Pfalz, Bayern und Sachsen hat eine hohe Zahl von Menschenleben gefordert und Hochwasserschäden in Milliardenhöhe verursacht. [1, S. 34] Im Sommer 2024 entfielen erneut mehr als 2,5 Milliarden Euro auf die Beseitigung von Hochwas- serschäden vor allem in Bayern und Baden-Württemberg. Die Höhe der Elementarschäden lag damit nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) wiederholt deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Rückversicherer dokumentieren einen langfristigen Wachstumstrend bei den versicherten Schäden an Gebäuden was die Dringlichkeit der fachlichen Auseinandersetzung mit deren Resilienz gegenüber Hochwasser- und Starkregeneinwirkungen begründet. In vielen dieser überfluteten Gebiete fragten betroffene Hauseigentümer und Unternehmer, aber auch Architekten, Fachplaner, Bauausführende und Versicherer nach konkreten, nachweislich wirksamen Lösungen, wie Gebäude, Ingenieurbauwerke und Infrastrukturen angepasst werden können. Damit sinken die direkt und indirekt tangiblen Schäden bei kommenden Ereignissen und die Wiederherstellung bzw. Schadenbeseitigung gelingt schneller.

Die Planungs- und Baupraxis fragt also:

Wie können wir gegenüber Starkregen- und Hochwassergefahren nicht nur widerstandsfähiger, sondern vor allemauch resilienter bauen?

Das Testzentrum für hochwasser- und starkregenangepasstes Bauen (TestHUB) an der Hochschule für Tech- nik und Wirtschaft Dresden (HTWD) un- tersuchte deshalb auch das Verhalten üblicher Baukonstruktionen, wie beispielsweise Außenwand- oder Decken- und Fußbodenkonstruktionen, bei in- tensiven Überflutungsbeanspruchungen, die in der Regel als außergewöhnliche Belastungen auf die Konstruktionen einwirken. Anschließend schlug das TestHUB auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse konkrete Lösungen für die Optimierung der Baukonstruktionen vor, sodass sowohl für den Neubau als auch für den Bestand konstruktionsspezifische Anleitungen für eine hochwasserangepasste Bauweise vorliegen. [2] Zu den grundlegenden Vorteilen der Verwendung von Sandwichelementen im Hallenbau zählen ihr geringes Eigengewicht, ihre lastabtragende Funktion, günstige bauphysikalische Eigenschaften sowie die umfangreichen architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten. Wandkonstruktionen aus Stahl-Sand- wichelementen verfügen meistens über einen 30 bis 90 cm hohen und häufig auch wärmegedämmten Stahlbetonsockel, an den die Elemente in der Regel mittels eines Aufstellwinkels und eines horizontal verlaufenden Profils angeschlossen sind. Wenn ein Stahlbetonsockel vorhanden ist, bietet er bis zu seiner Oberkante in der Regel einen wirksamen Schutz vor eindringen- dem Hochwasser.

Die nachteiligen Folgen der Überflutung einer gewerblich genutzten Halle umfassen unter anderem:

- direkte Schäden an den Elementen der Hallenkonstruktion, z. B. den Außenwänden (Bild 1), dem Fußbodenaufbau, den Türen und Toren, sowie an der technischen Gebäudeausrüstung, z. B. der Wärmeversorgung, der raumlufttechnischen Anlagen, der elektrotechnischen Ausstattung,

- direkte Schäden an Produktionsmitteln, an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und an fertigen Erzeugnissen sowie

- indirekte Schäden durch Betriebsunterbrechungen und Umweltbeeinträchtigungen usw.

Um diese Schäden zu vermeiden bzw. zu begrenzen, sollte die Gebäudehülle über eine möglichst hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Überflutungs- beanspruchungen verfügen und den Wassereintritt in das Gebäude wirksam verhindern bzw. verlangsamen. Selbstverständlich bildet der hier im Schwer- punkt betrachtete Wassereintritt durch den Wandquerschnitt nur eine von mehreren Möglichkeiten, wie Wasser bei Überschwemmungen in das Gebäude- innere gelangen kann. Maßgeblich sind vor allem auch die Tür- und Toröffnungen in der Gebäudehülle, wobei hier bereits Erfahrungen mit geeigneten Lösungen (z. B. mobile Hochwasserschutzsysteme) für den Objektschutz vorliegen.

02 UNTERSUCHUNG VON SANDWICH-KONSTRUKTIONEN

2.1 Bauteilvarianten

Die Sandwichelemente sind mittels Schraubverbindungen an der jeweiligen Unterkonstruktion befestigt, was zu einer hohen Lastabtragung beiträgt. Die doppelten Nut-Feder-Verbindungen der Elemente gewährleisten eine hohe Luftdichtheit und die Erfüllung der Wärmeschutzanforderungen. Beide Varianten bieten die Möglichkeit der horizontalen wie der vertikalen Verlegung. Da die Anordnung aufgrund der Anzahl und Länge der betroffenen Bauteilfugen einen maßgeblichen Einfluss auf die Verformung und die Wasserdurchlässigkeit der Sandwichelemente bei Überschwemmungen hat, gehörte die Berücksichtigung beider Verlegerichtungen zum obligatorischen Versuchsprogramm. Die Sandwichelemente wurden zunächst im Ausgangszustand untersucht, der ihrer üblichen Regelausführung ohne Berücksichtigung außergewöhnlicher Hochwassereinwirkungen entspricht. Die anschließenden Prüfungen umfassten auch Varianten, die bereits planerisch vom Internationalen Verband für den Metallleichtbau (IFBS) im Hinblick auf die zulässigen Spannungen und Verformungen sowie auf die Wasserdichtheit optimiert wurden. Hier dienten die durchgeführten Versuche vorrangig der weiteren Verbesserung der Abdichtungskonstruktionen.

2.2 Beanspruchungen

Für eine realitätsnahe Untersuchung der Sandwichelemente wurden Bandbreiten möglicher Überflutungseinwirkungen abgegrenzt und durch Parameter be- schrieben. Der Fokus der Untersuchungen richtete sich auf die Analyse des Verhaltens der Elemente bei hydrostatischen Einwirkungen. Eine Orientierung bot die VdS-Richtlinie für Hochwasser- schutzsysteme für den Objektschutz.[3] Hydrodynamische Beanspruchungen, wie sie etwa hohe Fließgeschwindigkeiten hervorrufen, oder der Anprall von Einzellasten, wie etwa durch Treibgut, gehörten hingegen nicht zum Versuchsprogramm. Die hydrostatische Beanspruchung der Sandwichelemente erfolgte mit definierten Laststufen, die durch die beiden Einwirkungsparameter Wasserhöhe und Beanspruchungsdauer gekennzeichnet waren (Bild 2).

Die maximale simulierte Hochwasserbelastung betrug während der Prüfungen 200 cm. Derartige Überflutungshöhen sind selbst in besonders gefährdeten Überschwemmungsgebieten meist nur bei Ereignissen zu erwarten, die statistisch seltener als einmal in 100 Jahren auftreten. Bei der Prüfung mit Wasser- höhen größer als 200 cm war kein weiterer Erkenntnisgewinn zu erwarten, der den erheblichen technischen, finanziellen und organisatorischen Mehraufwand für die originalmaßstäbliche Prüfung der Elemente gerechtfertigt hätte. Der Wasserstand wurde in drei Laststufen um jeweils 50 cm ab Oberkante Betonsockel bis zum Maximalwert erhöht, sofern die geprüften Wandkonstruktionen nicht bereits bei geringeren Überflutungshöhen versagten. Für jede der möglichen Laststufen war eine maximale Dauer von 2 Stunden vorgesehen. Gleichwohl reale Überflutungsereignisse vor allem an großen Flüssen mehrere Tage andauern können, führte bereits das zeitlich verkürzte Belastungsregime mit einer maximalen Versuchsdauer von 10 Stunden zu repräsentativen Ergebnissen bezüglich des Verhaltens der Sandwichelemente. Die schrittweise Erhöhung des Wasserstands in der Versuchsanalage dauerte jeweils etwa 30 Minuten.

2.3. Messgrößen

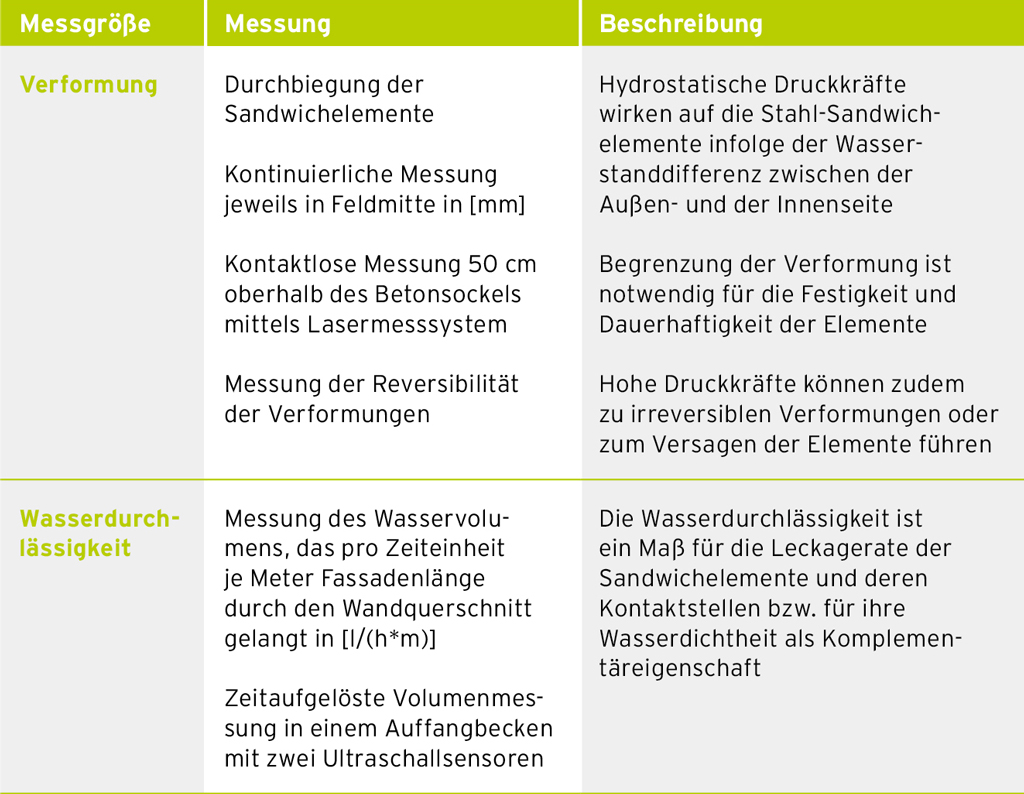

Die Untersuchung und Bewertung der Stahl-Sandwichelemente mit Dämmstoffkern aus Polyurethan-Hartschaum bei Hochwasserbeanspruchung basierten auf der Messung folgender Parameter (Tabelle 1): → Verformung → Wasserdurchlässigkeit

Da die Versuche an der Außenluft auf einem Freigelände der HTWD während der Sommermonate stattfanden, war die versuchsbegleitende Dokumentation der Umweltrandbedingungen obligatorisch. Hierzu zählten u. a. die Messung der Luft- und Wassertemperatur sowie der Luftfeuchtigkeit

2.4. Versuchsdurchführung

Die Untersuchungen der Stahl-Sandwichelemente fanden in einer modularen Versuchsanlage im TestHUB der HTWD statt, die es mit ihren inneren Abmessungen von L x H x T 8,10 m x 2,70 m x 1,35 m erlaubte, die Elemente im Origi- nalmaßstab zu prüfen (Bilder 3 a + b, S. 19, und Bild 4).

Das lastabtragende Gerüst des Versuchsaufbaus bestand aus ITEM-Aluminiumprofilen, während Kunststoffschaltafeln von PERI (System DUO) das wasserdichte Becken bildeten. Bild 3 a zeigt die Innenansicht des Beckens einschließlich des 16 cm hohen Stahlbetonsockels, der für den Wand-Boden- Anschluss der Sandwichelemente notwendig ist. Für die Einrichtung und Kalibrierung des Versuchsaufbaus dienten zunächst zwei Prüfungen mit den 80 mm starken Paneelen (Variante 1). Für die maßgebenden Prüfungen wurden im Anschluss ausschließlich die 120 mm dicken Paneele (Variante 2) verwendet.

Das Versuchsprogramm umfasste in einem ersten Zyklus die Prüfung folgender zwei Standardausführungen, die noch nicht hinsichtlich möglicher Hochwassereinwirkungen optimiert waren:

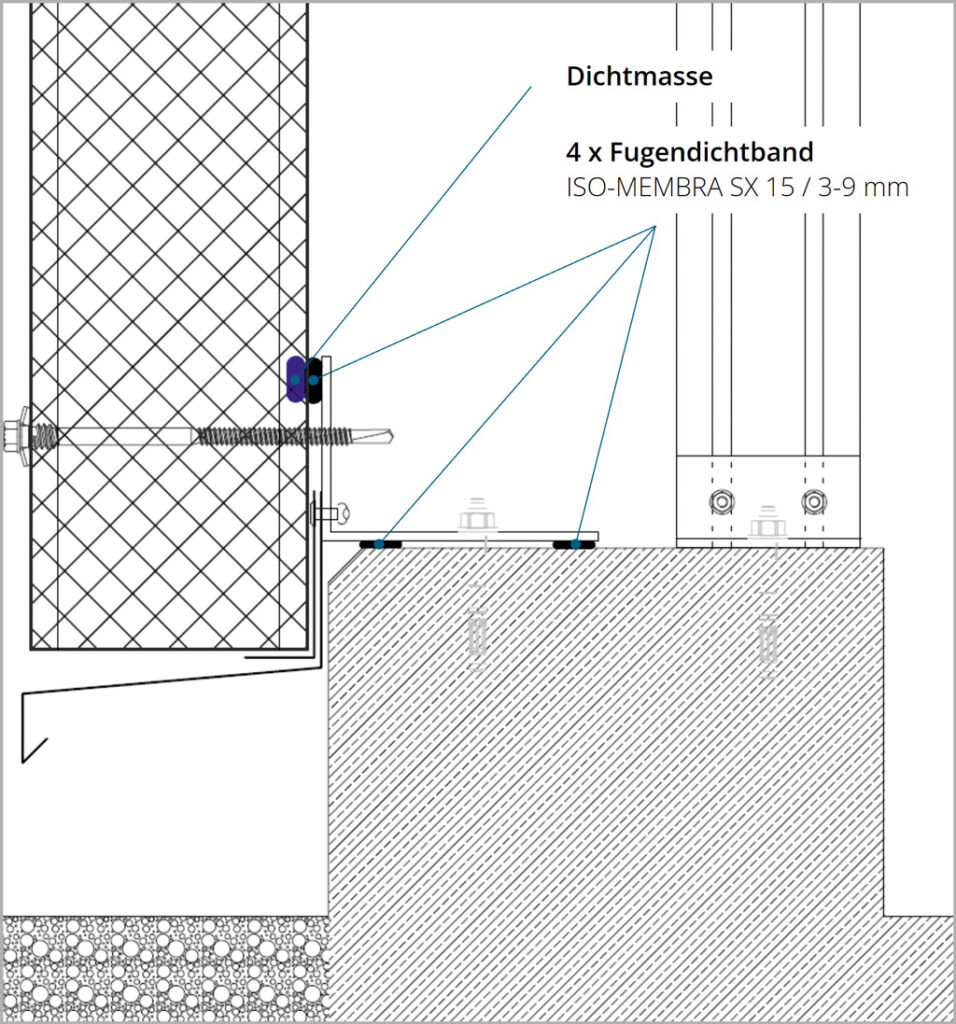

PRÜFUNG P1: Paneel 120 mm, vertikale Verlegung, Standardausführung (Bild 5)

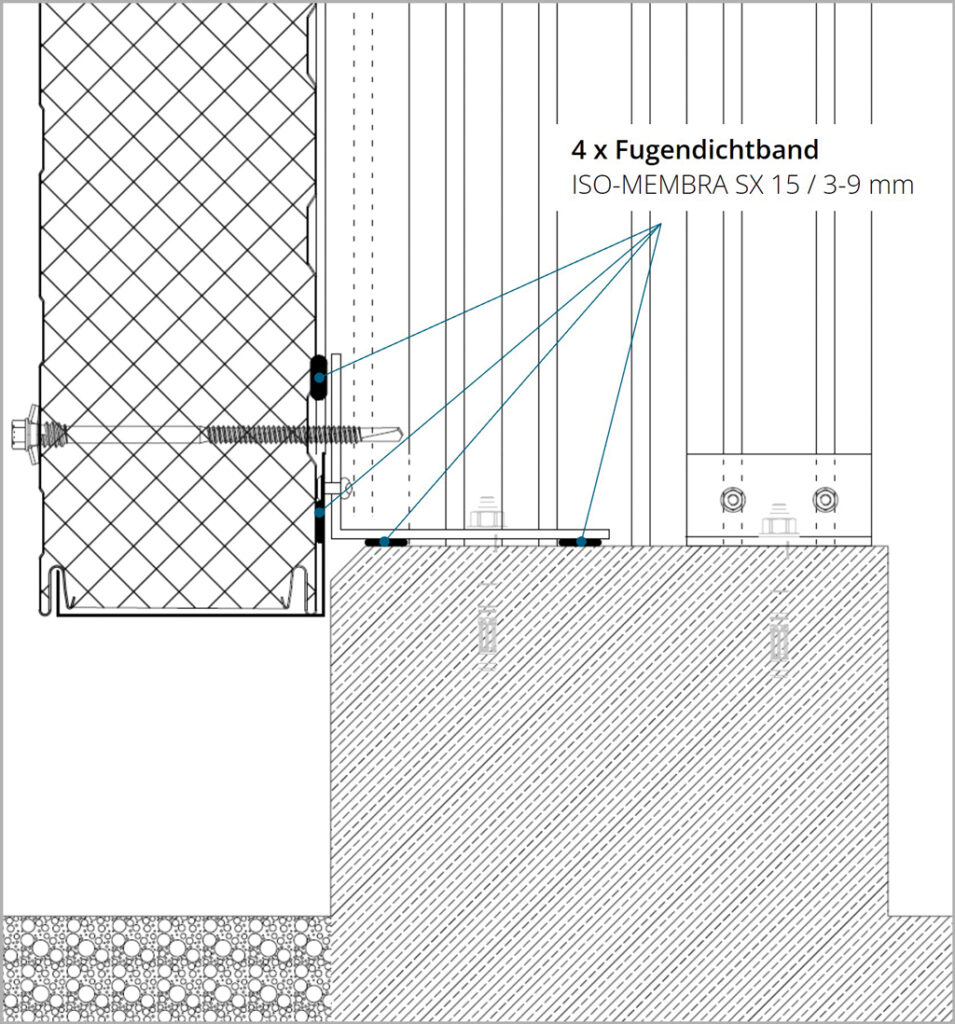

PRÜFUNG P2: Paneel 120 mm, horizontale Verlegung, Standardausführung (Bild 6)

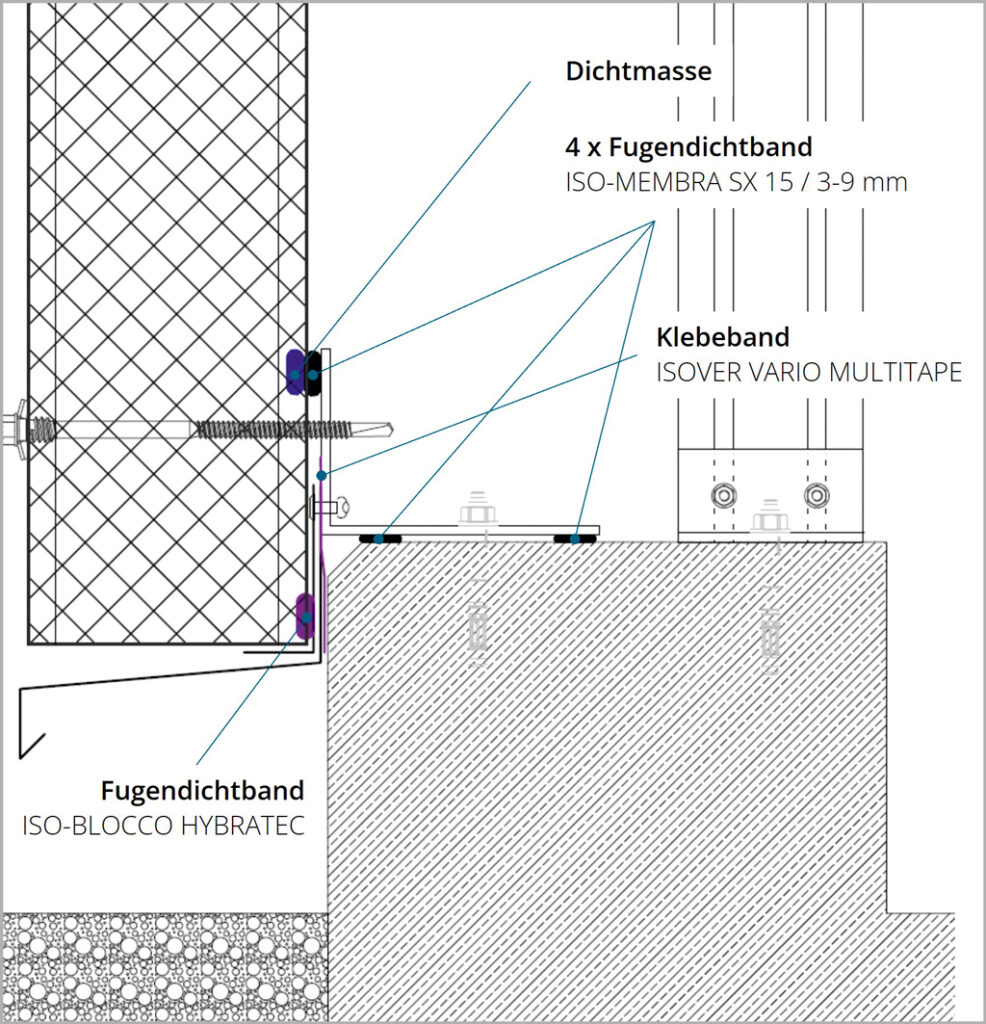

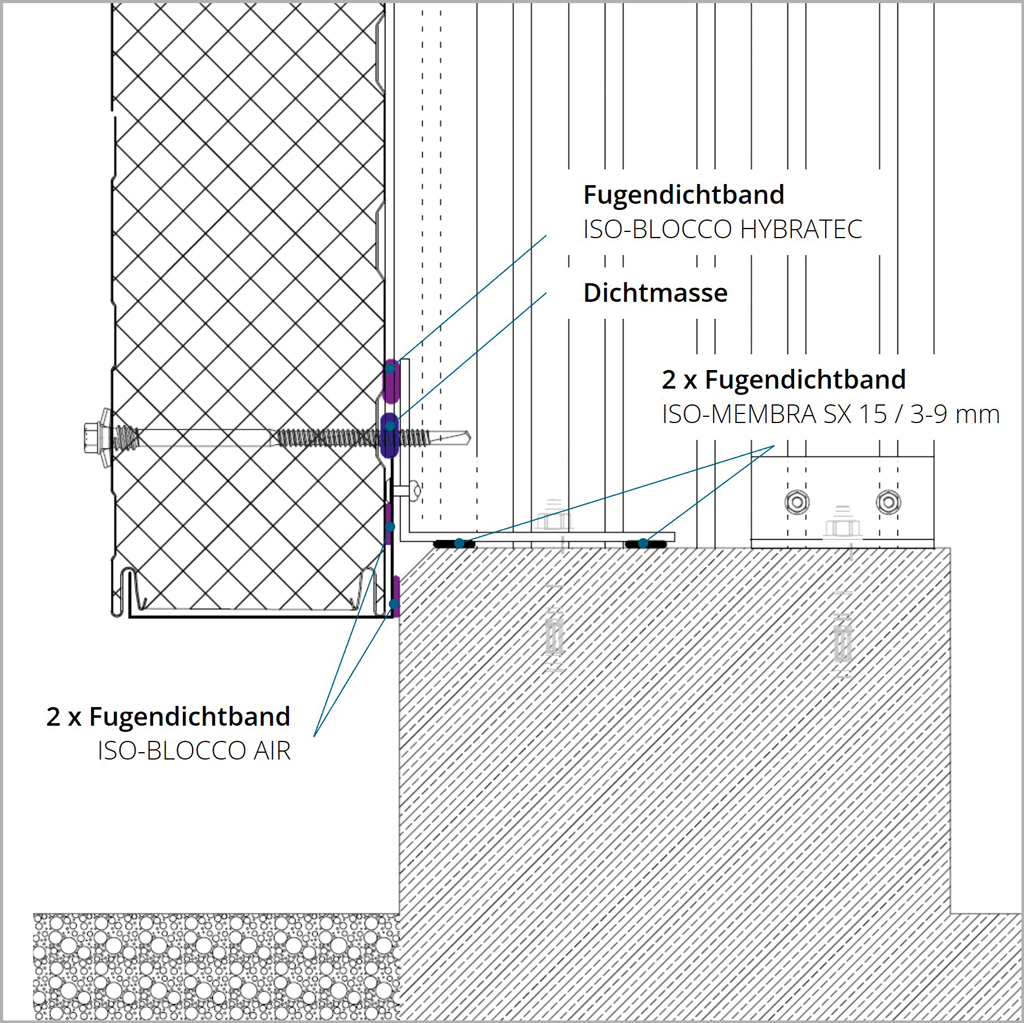

Zum zweiten Prüfzyklus gehörten folgende zwei bereits hochwasseroptimierte Ausführungen, die vor allem im Hinblick auf die Art, Anzahl und Dicke der Fugendichtbänder im Anschlussbereich an den Stahlbetonsockel angepasst wurden:

PRÜFUNG P3: Paneel 120 mm, vertikale Verlegung, hochwasseroptimierte Ausführung (Bild 7)

PRÜFUNG P4: Paneel 120 mm, horizontale Verle- gung, hochwasseroptimierte Ausführung (Bild 8)

SCHWACHSTELLEN

3.1. Wasserdurchlässigkeit

Alle Messdaten zur Wasserdurchlässigkeit wurden zeitaufgelöst erfasst und digital verarbeitet, um wiederkehrende Muster und Trends zu erkennen als auch potenzielle Schwachstellen zu identifizieren. [4]

Wie die Versuche beider Standardkonstruktionen (Prüfung 1 und 2) zeigten, war im Hinblick auf die Wasserdurchlässigkeit eine der dominantesten Schwachstellen die jeweilige Dichtungskonstruktion im Bereich des Stahlbetonsockels.

Bild 9 zeigt exemplarisch die erhebliche Wassermenge, die während der Prüfung P1 (Paneel 120 mm, vertikale Verlegung, Standardausführung) durch die Anschlussfuge am Stahlbetonsockel gelangte. Die hier verwendeten Fugendichtbänder waren lediglich für die Sicherstellung der Schlagregendichtheit der Gebäudehülle ausgelegt, nicht für ihre Dichtheit bei drückendem Wasser. Den Wasserdurchfluss haben die Sicken im Stahlblech der Sandwich- elemente zusätzlich begünstigt, weil das hier verwendete Fugendichtband regelmäßig verschiedene Spaltmaße abdichten musste. Bemerkenswert war zudem, dass die Wasserdurchlässigkeitan den vertikalen Kontaktstößen der Stahl-Sandwichelemente mit ihren Nut-Feder-Verbindungen im Vergleich zur Wasserdurchlässigkeit am Sockelanschluss auch bei höheren Wasserständen gering blieb.

Aufgrund dieser Befunde bei den Standardausführungen überarbeitete das IFBS die Dichtungskonstruktionen für die hochwasserangepassten Varianten erheblich. Die Überarbeitungen bezogen sich vor allem auf die Verwendung spezifizierter, selbstexpandierender Fugendichtbänder und ihre optimierte Lagesicherung. Beispielsweise gehörten zur hochwasserangepassten Ausführung je zwei Fugendichtbänder (z. B. ISO-MEM- BRA SX) zwischen Aufstellwinkel und Stahlbetonsockel, anstatt nur einem Dichtband in der jeweiligen Standardausführung.

Der Einsatz von selbstklebenden Fugendichtbändern mit einer eingearbeiteten, wasserundurchlässigen Membran (z. B. ISO-BLOCO AIR) sowie die Verwendung eines weiteren Fugendichtbandes mit zwei Sperrschichten und einem sehr hohen Expansionsvermögen (z. B. ISO- BLOCO HYBRATEC) trugen ebenfalls dazu bei, die Wasserdurchlässigkeit der angepassten Konstruktionen erheblich zu mindern (Bild 10).

Zu den Vorteilen der spezifizierten Fugendichtbänder gehört vor allem ihre genaue Auslegung für die jeweilige Fugenbreite, sodass sie noch stärker ex- pansionsfähig sind und somit höheren Wasserdrücken standhalten. Mit den spezifizierten Fugendichtbändern geht auch eine erhöhte Dichtheit der Gebäu- dehülle gegenüber Schlagregen einher.

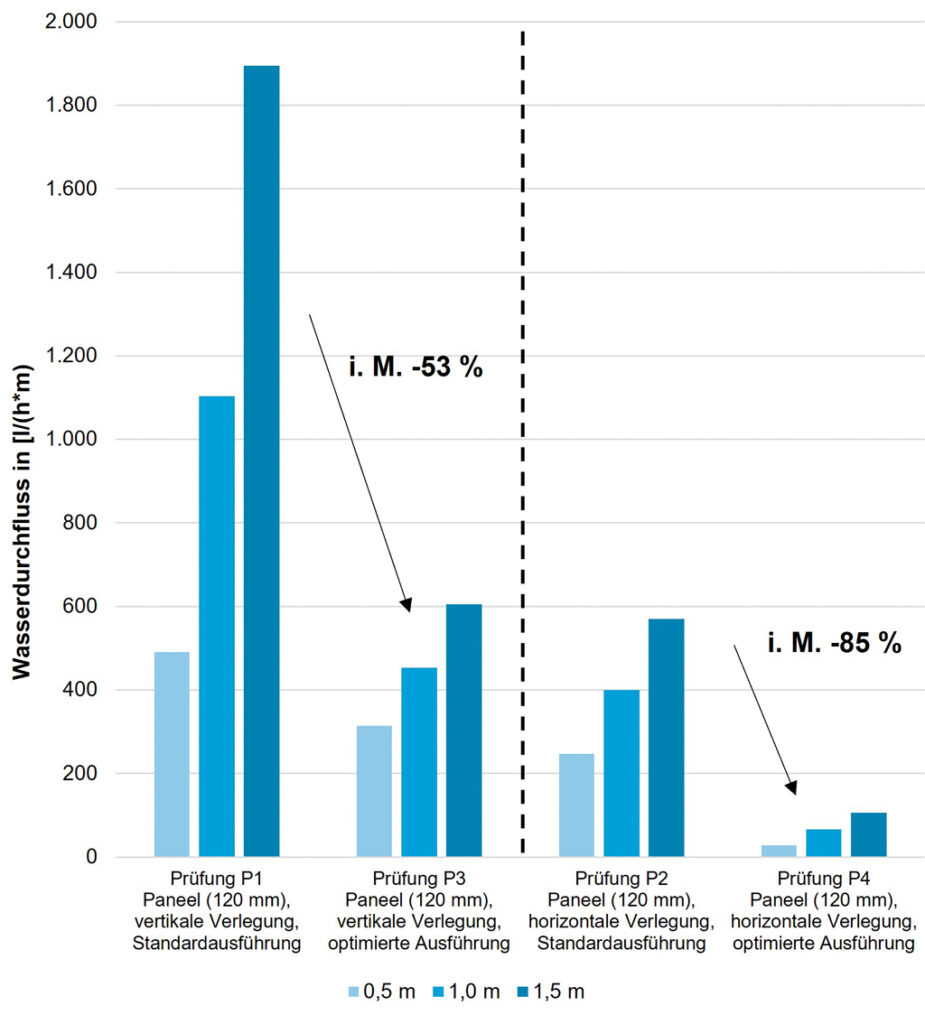

Bild 10 zeigt, dass mit zunehmendem Wasserstand die Durchflussmenge bei allen vier Prüfungen P1 bis P4 nahezu linear ansteigt. Darüber hinaus zeigt das Bild die Wirksamkeit der angepassten Dichtungskonstruktionen, sowohl für die vertikale als auch für die horizontale Verlegung. Gegenüber den beiden Standardkonstruktionen (P1 und P2) sank der Wasserdurchfluss bei vertikaler Anordnung der Sandwichelemente (P3) im Mittel um 53 %, bei horizontaler Anordnung (P4) sogar im Mittel um 85 %.

3.2. Verformung

Die kontaktlose optische Messung der Verformung der Sandwichelemente erfolgte kontinuierlich jeweils in Feldmitte 50 cm oberhalb des Betonsockels mit einem Lasermesssystem.

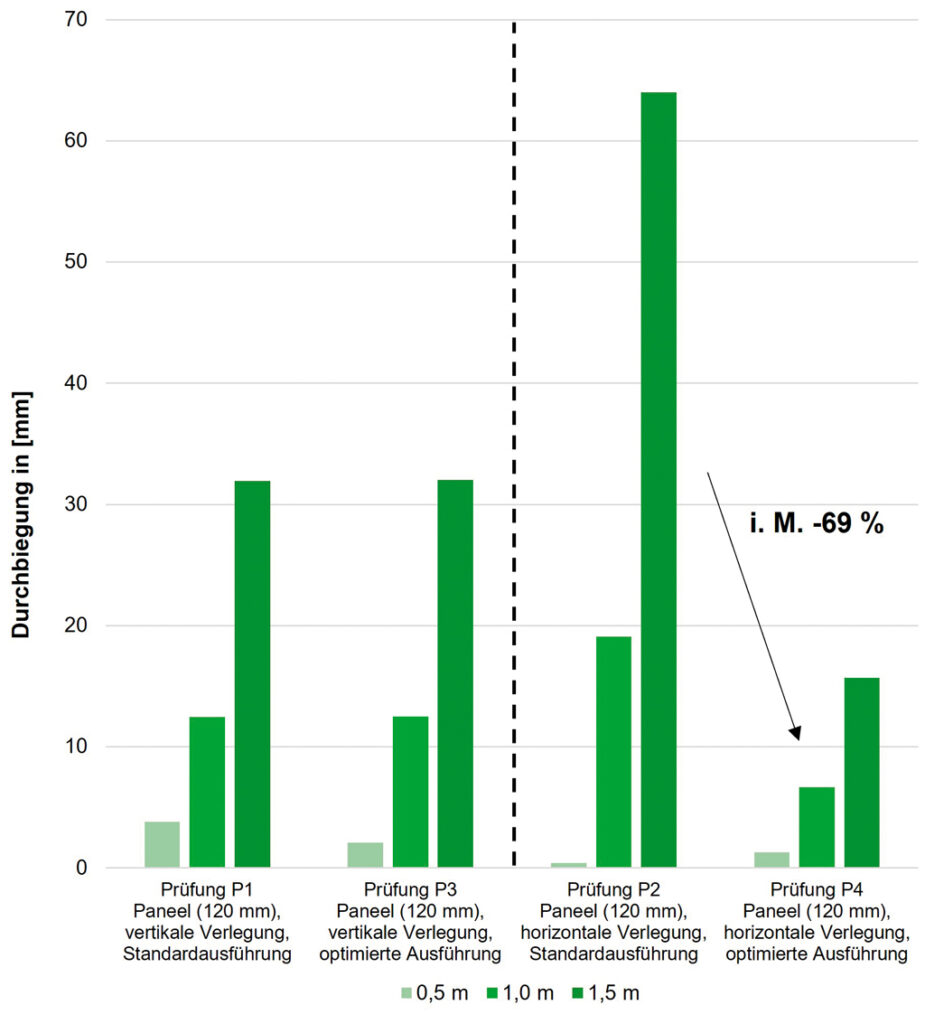

Die gemessenen Verformungen waren bei beiden geprüften Standardvarianten hoch, jedoch fast vollständig reversibel. Das heißt, die Sandwichelemente sowie die Unterkonstruktion verhielten sich elastisch (Bild 11). Auffällig war das plötzliche Versagen der Konstruktion mit horizontal verlegten Sandwichelementen während der Prüfung P4 und einer Wasserhöhe von etwa 2,0 m.

Die wichtigste Maßnahme zur Begrenzung der Verformungen und zur Vermeidung kritischer Zustände für die hochwasseroptimierten Ausführungen (P4) war die Reduzierung der Stützweite, durch eine zusätzliche Zwischenstütze.Bild 11 zeigt, dass durch die Anpassungsmaßnahmen die Durchbiegung in Feldmitte im Mittel um 69 % (horizontale Verlegung) gegenüber der Standardausführung auf ein unkritisches Niveau im untersuchten Wasserstandbereich bis 2,0 m reduziert wurde.

FAZIT

Die Untersuchungen im TestHUB der HTWD lieferten erstmalig systematische Erkenntnisse zum Verformungs- und Wasserdurchlässigkeitsverhalten von Sandwichkonstruktionen bei Hochwasserbeanspruchungen.

Auf der Basis dieser Studienergebnisse konnten Konstruktionsprinzipien und Materialien bereits so angepasst werden, dass für den Neubau und den Bestand von Gebäuden mit Sandwichelementen Lösungen vorliegen, die zu einer Erhöhung der Resilienz beitragen. Die Ergebnisse veröffentlicht der IFBS bei der Aktualisierung seiner Konstruktionsleitlinien.

Die Optimierung der Fugendichtungen führte bei allen Konstruktionsvarianten zu einer erheblichen Minderung der Wasserdurchlässigkeit. Insbesondere bei horizontal verlegten Sandwichelementen mit PU-Dämmstoffkern (120 mm) und mit Stützweiten von 2,5 m waren nur noch minimale Durchflussmengen feststellbar. Bei einer tatsächlichen Betroffenheit einer gewerblich genutzten Halle wären deshalb lediglich geringste Wasserstände im Halleninneren zu erwarten, welche die Gebäudeverantwortlichen innerhalb des individuellen Hochwasserrisikomanagements beachten müssten.

Neben der nachgewiesenen Wirksamkeit sind auch die Kosten der Anpassungsmaßnahmen im Rahmen einer Nutzen- Kosten-Untersuchung zu berücksichtigen. Die Kosten für die Planung und Herstellung zusätzlicher Fugenabdichtungen oder Konstruktionsanpassungen sollten stets im Verhältnis zu den erwarteten direkten und indirekten Schäden durch Hochwasser betrachtet werden. Die signifikante Reduzierung der Wasserdurchlässigkeit legt nahe, dass Investitionen in eine verbesserte Abdichtung ökonomisch sehr sinnvoll sind, insbesondere im Hinblick auf die langfristige Bewahrung der strukturellen Integrität und Funktionalität der Fassaden.

Zukünftige Untersuchungen könnten die Langzeitwirkungen und wiederholten Hochwasserbelastungen im Hinblick auf die Materialermüdung und Wasserdichtheit der Fassaden betrachten. Auch die vertiefte Analyse von Wandaufbauten mit einem Dämmstoffkern aus Mineralwolle unterstützt die Planungs- und Baupraxis dabei, zukünftig mehr hochwasserresiliente Konstruktionsalternativen in gefährdeten Gebieten zu verwenden

LITERATUR | QUELLENANGABEN

- [1] CGDV (2022). Naturgefahrenreport 2022. Berlin: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

- [2 ]Golz, S.; Naumann, T. (2020). Bautechnische Überflutungsvorsorge für Wohngebäude und kleingewerblich genutzte Gebäude. Forschungsbericht. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden. https://nbn-resolving.org/ urn:nbn:de:bsz:520-qucosa2-714162.

- [3] VdS 3855:2022-12. VdS-Richtlinie für Hochwasserschutzsysteme für den Objektschutz.

- [4] Grune, M. (in Vorbereitung). Entwicklung einer praxisorientierten Resilienzbewertung für Bauwerke und Bauteile am Beispiel von Hallenfassaden. Dissertation. Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTWD).