Brandprävention mithilfe von Computersimulationen

Nicht nur bei Großbränden stellt sich regelmäßig die Frage nach der Brandursache. Sei es, um mögliche strafbare Handlungen zu ermitteln, auszuschließen oder zivilrechtliche Verantwortlichkeiten zu klären. Daneben können durch die Brandursachenermittlung auch Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes abgeleitet werden, um zukünftig ähnliche Ereignisse zu verhindern. Häufig sind die Ursachen für ein außergewöhnliches Brandereignis multikausal und aufgrund eines Totalschadens kaum zu reproduzieren. Ebenso wenig lassen sich Brände einer bestimmten Größenordnung nachträglich im Maßstab 1:1 nachstellen.

Die computergestützte Berechnung von Brandverläufen (Brandsimulationen) gehört zur Gruppe der Ingenieurmethoden im Brandschutz, ebenso wie z. B. analytische Methoden, Experimente im Modelloder Originalmaßstab sowie Räumungssimulationen. Die Brandsimulationen haben in den vergangenen 20 Jahren zunehmend Eingang in die öffentlich-rechtliche Nachweisführung in Baugenehmigungsverfahren gefunden. In den Anfangsjahren war die Rechenleistung häufig ein limitierender Faktor, dessen Einfluss sich durch den technologischen Fortschritt verringert hat. Heute kommen Brandsimulationen vor allem dann zur Anwendung, wenn die architektonische Planung oder die konkrete Bestandssituation (historisches Gebäude, unterirdische Verkehrsanlage, Atrien) nicht mit den klassischen Instrumenten des materiellen Baurechts bewertet oder realisiert werden können bzw. sollen. Dabei werden im Rahmen der Simulationen z. B. der Brandverlauf, die Rauchausbreitung oder Bauteilbeanspruchungen untersucht. Um einen gewissen Standard und eine Qualität zu gewährleisten, haben sich mit der Zeit auch konkrete Anforderungen zur Anwendung, Modellbildung, Wahl der Bemessungsbrandszenarien sowie zur Dokumentation entwickelt. Hier ist neben den bereits etablierten Literaturstellen, z. B. vfdb-Leitfaden [1] oder VDI 6019 [2], insbesondere die Entwicklung der Normenreihe DIN 18009 „Brandschutzingenieurwesen“ hervorzuheben.

Die bauordnungsrechtlichen Vorschriften verweisen an verschiedenen Stellen auf den möglichen Einsatz von Brandsimulationen als alternative Nachweisführung. So beschreibt beispielsweise die Musterindustriebaurichtlinie (MIndBauRL) [3] explizit die Möglichkeit, Brandsimulationen unter Berücksichtigung definierter Rahmenparameter einzusetzen und verweist dabei auf die DIN 18009-1 (Brandschutzingenieurwesen: Grundsätze und Regeln für die Anwendung) [4]. Die MVV TB [5] ermöglicht über den Anhang 14 Abschnitt 7 „Rauchabzugsanlagen und Rauchabzugsgeräte“, dass die Bemessung von Rauchabzugsanlagen nach Ingenieurmethoden des Brandschutzes erfolgen darf. Ebenso betrofermöglicht die MVV TB über den Abschnitt A 2.1.4 „Tragende und aussteifende Bauteile“ sowie die Anlage 1.2.1/3, dass tragende und aussteifende Teile baulicher Anlagen unter Anwendung von Naturbrandmodellen, also auch Brandsimulationen, bemessen werden dürfen, wenn die Regelungen des Eurocodes DIN EN 1991-1-2 [6] in Verbindung mit dem nationalen Anhang berücksichtigt werden.

In aller Regel werden Brandsimulationen also im bauordnungsrechtlichen Kontext zur Unterstützung der Planung vor der Errichtung von Gebäuden oder im Bestand eingesetzt. Eher selten finden sie Anwendung im Rahmen der Brandursachenermittlung oder in Gerichtsverfahren. Dabei eignen sie sich insbesondere zur Klärung von Sachverhalten, die im Rahmen der Brandursachenermittlung nicht mehr festgestellt werden können. Beispielsweise, wenn die ursprüngliche Spurenlage durch die Feuerwehr stark verändert wurde und dadurch Spurenbeweise gerichtlich unbrauchbar sind oder sich der Brandhergang nur noch anhand einer Kombination aus subjektiven und objektiven Befunden (Zeugenaussagen und Spurenlage) rekonstruieren lässt. In diesen Fällen kann die Anwendung von Brandsimulationen zur Klärung beitragen. [7] Darüber hinaus kann die Brandsimulation auch zur Schadenverhütung eingesetzt werden, um z. B. präventive Rückschlüsse für zukünftige Planungen, Bauweisen oder auch Unschärfen in den materiellen Vorschriften oder Normungen herauszuarbeiten und aufzuzeigen. Die retrospektive Begutachtung unterliegt dabei jedoch einigen technischen und praktischen Hürden. Dies gilt im Besonderen für die verfügbare Datenlage zum betroffenen Brandobjekt, der Dokumentation der Situation kurz vor dem Ereignis und zum tatsächlichen Brandverlauf. Ist die Modellierung von Objekt und Brandverlauf hinreichend genau, können in der Folge einzelne ggf. brandbeeinflussende Parameter im Rahmen der Simulation variiert und weiter untersucht werden. Diese Parametertests können beliebig komplex werden.

Im vorliegenden Fall wurde am Beispiel eines realen Großbrandes die Möglichkeit der modellhaften Abbildung des Brandverlaufes unter Berücksichtigung verschiedener Parameter wie Windeinfluss, Möblierung und Bauweise untersucht. Dabei ist der tatsächliche Brand nur der Anlass und Datenlieferant, wohingegen die Einflussfaktoren anhand von Parametertests mithilfe einer Computersimulation konkret untersucht wurden. Im vorliegenden ersten Teil des Artikels wird auf das Brandereignis, die Modellierung und erste Ergebnisse eingegangen. Eine ausführliche Ergebnisdiskussion folgt in Teil 2.

Im Rahmen des vorliegenden Artikels soll die Brandsimulation eines ungewöhnlichen Großbrandes inkl. erster Ergebnisse und Schlussfolgerungen vorgestellt werden. Das Brandereignis selbst war dabei durch eine massive Brandausbreitung inkl. enormer Wärmeentwicklung in einer stürmischen Nacht gekennzeichnet und erlangte dadurch große Aufmerksamkeit in der Brandschutzwelt. Trotz rascher Brandbekämpfung durch die Feuerwehr kam es zu einem großflächigen Brand auf der ausgedehnten Balkonanlage mit erheblichen Sachschäden (Bild 1).

BESCHREIBUNG DES GROSSBRANDES

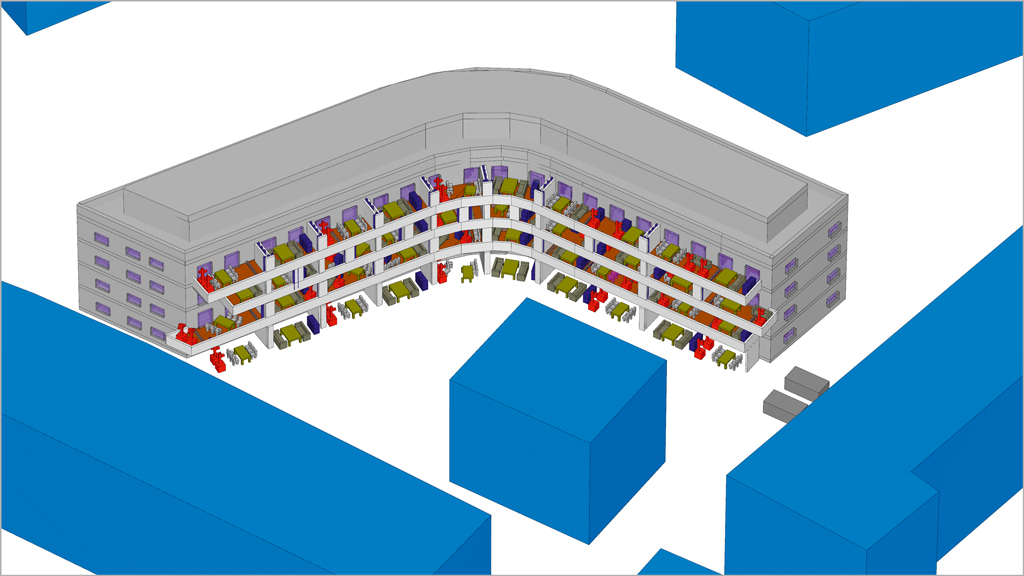

Bei dem Untersuchungsobjekt handelte es sich um ein Wohnungsbauprojekt aus dem Jahr 2015, das sich in der Innenstadt einer deutschen Großstadt befindet. Das betroffene Objekt ist L-förmig, weist eine Innenlänge von ca. 65 m und Außenlänge von ca. 85 m bei einer Breite von ca. 13 m auf. Das Gebäude verfügt über vier Vollgeschosse, ein Staffelgeschoss sowie eine Tiefgarage. Im Objekt befanden sich insgesamt 39 Wohnungen in gehobener Ausstattungsqualität. Teilweise bestanden Nutzungen über die gesamte Breite des Gebäudes. Das betroffene Objekt gehört zu einem Ensemble reils baugleicher Baukörper, teils ähnlich ausgestatteter Gebäude. Das Gebäude verfügte über durchgehende, vorgehängte Balkonkonstruktionen sowie ein nichtbrennbares Wärmedämmverbundsystem (WDVS).

Für das Bauvorhaben wurde ein Brandschutzkonzept gemäß § 9 BauPrüfVO erstellt, genehmigt und die vorgeschriebenen Maßnahmen augenscheinlich umgesetzt. Es kann damit konstatiert werden, dass die materiellen Anforderungen entsprechend der BauO NRW 2000 in der Fassung vom 20.05.2014 umgesetzt wurden.

Der Brand ereignete sich Ende Februar gegen 02:00 Uhr nachts. Zu diesem Zeitpunkt lag bereits eine Sturmwarnung für das Stadtgebiet vor. Nach erfolgter rascher Alarmierung der ansässigen Berufsfeuerwehr traf diese nach wenigen Minuten am Brandort ein. Die vorgefundene Eintreffsituation der Feuerwehr hatte eine unmittelbare Nachforderung weiterer Einsatzkräfte zur Folge.

Die Brandausbreitung war zu diesem Zeitpunkt bereits ungewöhnlich weit fortgeschritten und hatte sich zu einem ausgedehnten und geschossübergreifenden Brand über einen großen Bereich der Außenfassade entwickelt. Trotz aller baulichen Brandschutzmaßnahmen und der Löschmaßnahmen der Feuerwehr entwickelte sich ein Vollbrand.

Obwohl ein Vollbrandszenario vorlag, gab es keine wesentlichen Personenschäden. Besonders ins Auge fielen die im öffentlichen Verkehrsraum parkenden und durch die Wärmestrahlung in Brand gesetzten Fahrzeuge vor dem Gebäude. Auch das im verhältnismäßig großen Abstand entfernt stehende Nachbargebäude wies offensichtlich strahlungswärmebedingte Schäden an den Verglasungen auf. Auffällig und passend dazu war zudem, dass durch die Feuerwehr eine massive Wärmestrahlung beschrieben wurde, die einen Löschangriff weiter erschwerte (Bild 2).

Letztlich konnten sich alle Bewohner selbst retten oder wurden gerettet. Die Feuerwehr konnte wirksame Löschmaßnahmen durchführen und die Nachbargebäude wurden geschützt. Im Ergebnis wurden augenscheinlich die baurechtlichen Schutzziele erfüllt, auch wenn sich dies mit Blick auf Bild 1 nicht aufdrängt.

Mit Sicherheit wurde das Sachschutzziel verfehlt. Es ist fraglich, ob die tatsächliche Brandausbreitung einfach nur äußerst ungewöhnlichen Umständen zu verdanken war oder ob sich hier auch systemische Probleme des Baurechts gezeigt haben.

Die nachfolgend beschriebenen Brandsimulationen haben das Ziel, die Einflüsse der brandverlaufsbestimmenden Parameter wie Wind, Bauweise und Wärmestrahlung anhand von Parametertest sowohl einzeln als auch zusammen zu untersuchen und zu bewerten.

TECHNIK UND METHODIK DER BRANDSIMULATION

Computational-Fluid-Dynamics-(CFD-) Simulationen ermöglichen es, komplexe Strömungsvorgänge in einem virtuellen Raum abzubilden. Dabei werden die grundlegenden Strömungsgleichungen auf einem hochaufgelösten Rechengitter gelöst, um beispielsweise Luftströmungen um Gebäude oder innerhalb von Räumen realitätsnah zu simulieren. Für die vorliegende Untersuchung wurde FDS (Fire Dynamics Simulator) [8] eingesetzt, eine speziell für die Simulation von Bränden und Verrauchung entwickelte CFD-Software, die vom National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) [9] entwickelt wurde. Aufgrund der wachsenden Bedrohung durch großflächige Brände, insbesondere Waldbrände – wie zuletzt in Los Angeles, wo 150 km2 Land und rund 10.000 Gebäude zerstört wurden –, wurde FDS in den letzten Jahren um Module zur detaillierten Abbildung von Windeffekten erweitert. Diese Optimierungen machen das Programm besonders geeignet für die Simulation des vorgestellten Großbrandszenarios unter Windeinfluss.

Die Qualität der Simulationsergebnisse hängt maßgeblich von der Wahl geeigneter Randund Anfangsbedingungen, aber auch der gewählten Rechengittergröße (Diskretisieren) ab. Für die meteorologischen Eingangsdaten wurden Wetteraufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) [10] herangezogen. Eine nahe gelegene Wetterstation lieferte mittlere und maximale Windgeschwindigkeiten, die vorherrschende Windrichtung sowie die Lufttemperatur als Stundenmittelwerte. Zum Zeitpunkt des Brandes, gemeldet um 02:15 Uhr, hatte das Hauptsturmereignis bereits nachgelassen. Dennoch lagen die verbleibenden Windgeschwindigkeiten aus Westsüdwest mit mittleren Geschwindigkeiten von 7,1 m/s, siehe Tabellenauszug der Wetterdaten (Tabelle 1), noch deutlich über dem typischen Niveau von etwa 3,5 m/s.

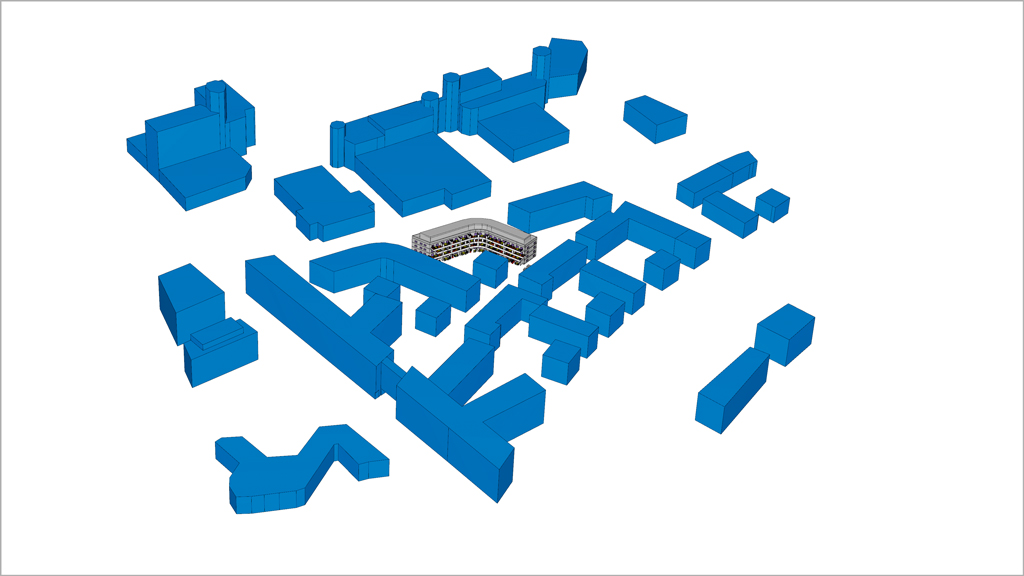

Zur präzisen Erfassung der lokalen Windeffekte wurde das Gebäudemodell im Simulationsraum so erweitert, dass drei Reihen der Umgebungsbebauung einbezogen wurden. Dadurch konnten Interferenzeffekte (Wechselwirkungen von Strömungen) im dichten innerstädtischen Umfeld realitätsnah berücksichtigt werden (Bild 3 + 4).

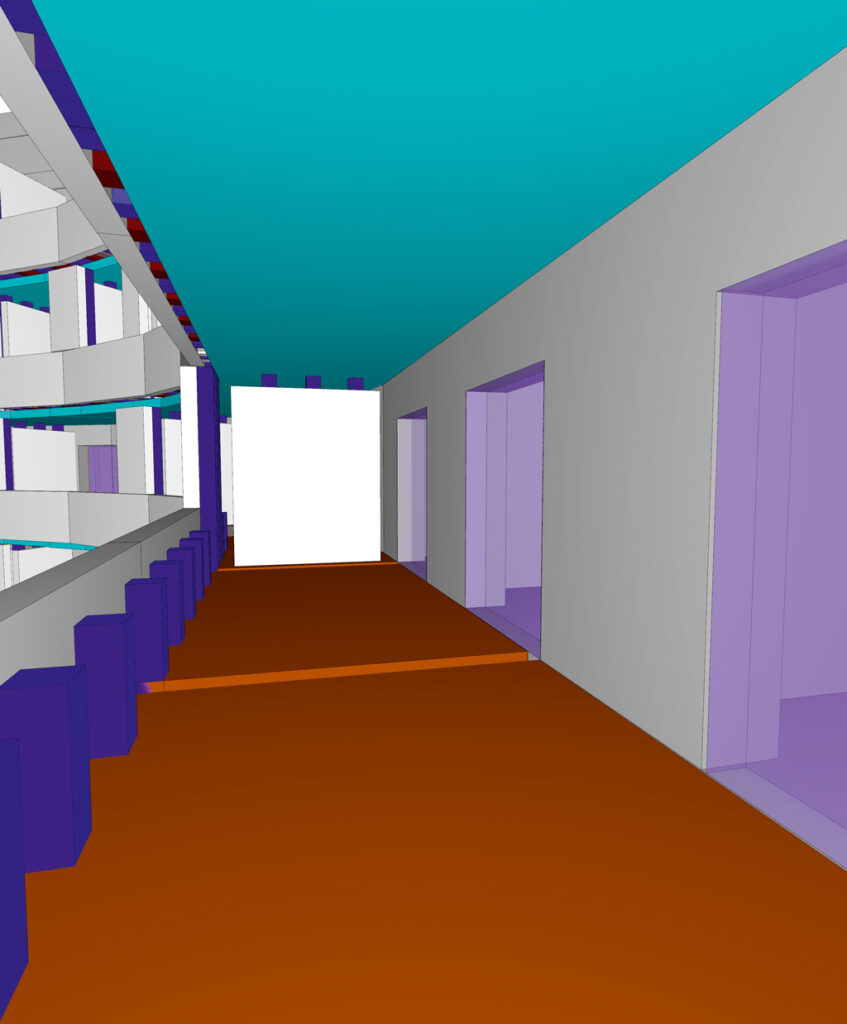

Neben dem Wind wurden auch die Brandlasten im Bereich der Balkone als maßgebend für den Brandverlauf vermutet. Dies bezieht sich auf die Dichte (Masse, Verteilung) und die Art (Holz, Plastik etc.). Zur Bestimmung dieser Brandlasten wurden Fotografien der Balkone vor und nach dem Brand ausgewertet (Bild 5 + 6). Daraus ergaben sich folgende wesentliche Bestandteile:

- Die Balkonkonstruktionen bestanden aus Stahltragwerken mit Holzlattung.

- Die Bodenbeläge bestanden aus WPC-Dielen (Wood-Plastic Composite).

- Die Brüstungen und Trennwände zwischen den Balkonen bestanden aus Kunststoffpaneelen.

- Die Möblierung der Balkone war bauordnungsrechtlich nicht eingeschränkt, sodass eine typische Ausstattung aus Tischen, Stühlen, Schränken, Pflanzkübeln, Taschen und Getränkekisten zu erwarten war (Bild 6).

Die Brandeigenschaften der zuvor beschriebenen Brandlasten wurden aus Realbrandversuchen des NIST abgeleitet. Da sich die genaue Brandlast (hier insbesondere bedingt durch Möbel) auf den Balkonen nachträglich nicht genau rekonstruieren ließ, wurden drei verschiedene Szenarien betrachtet:

- Winterfall: geringe Brandlast, weniger Möblierung auf Balkon

- Sommerfall: hohe Brandlast, mehr Möblierung auf Balkon

- Übergangsfall: mittlere Brandlast, mittlere Möblierung auf Balkon

Die Simulationen wurden so parametriert, dass sich die Materialien, basierend auf Literaturwerten, bei Erreichen ihrer Entzündungstemperatur selbst entzünden und bis zum vollständigen Abbrand weiterbrennen. Dadurch wurde eine freie Brandausbreitung über den Balkon und schließlich über die gesamte Balkonanlage ermöglicht.

Die gesamte Simulationsstudie umfasst zudem die Variation des Windes, die Berücksichtigung des Innenraums und die Zerstörung der Verglasung im Brandfall sowie brennend abtropfende Teile der Brandlasten auf darunter liegende Balkone. Darüber hinaus wurden die Einflüsse verschiedener Maßnahmen auf den Brandverlauf untersucht, wie z. B. Brandwände im Balkonbereich oder die Verwendung von nichtbrennbaren Baustoffen. Ausgewertet wurden neben der Brandausbreitung ebenfalls Temperaturen in verschiedenen Abständen zum Brandgeschehen sowie die einwirkenden Wärmeflüsse auf das Nachbargebäude. Hieraus lässt sich abschätzen, für welche Variationen und in welchen Abständen zum Balkon Gefahren für einen etwaigen Brandüberschlag durch Wärmestrahlung bestehen.

ERSTE ERGEBNISSE

Die 80 Simulationen lieferten detaillierte Ergebnisse zu dem Windgeschehen am Gebäude und Gebäudeumfeld, Brandverläufen, Wärmefreisetzungsraten, Rauchausbreitung, Temperaturen in der Gasphase und an Oberflächen im Modell. Grundsätzlich zeigt sich eine hinreichende Vergleichbarkeit der Brandentwicklungen in der Realität und der Simulation, sodass sich daraus Rückschlüsse im Sinne einer Präventionsanalyse bilden lassen.

Dadurch ergibt sich die Möglichkeit sowohl im eigentlichen Brandgebäude als auch in den angrenzenden Bereichen und Gebäuden mögliche Einflüsse zu erfassen, zu analysieren und zu bewerten. Die Brandursache war zum Zeitpunkt der Untersuchung unbekannt. Der etwaige Ort der Brandentstehung wurde zunächst aus Videos des Brandes abgeleitet und auf eine Sitzgruppe im ersten Obergeschoss lokalisiert.

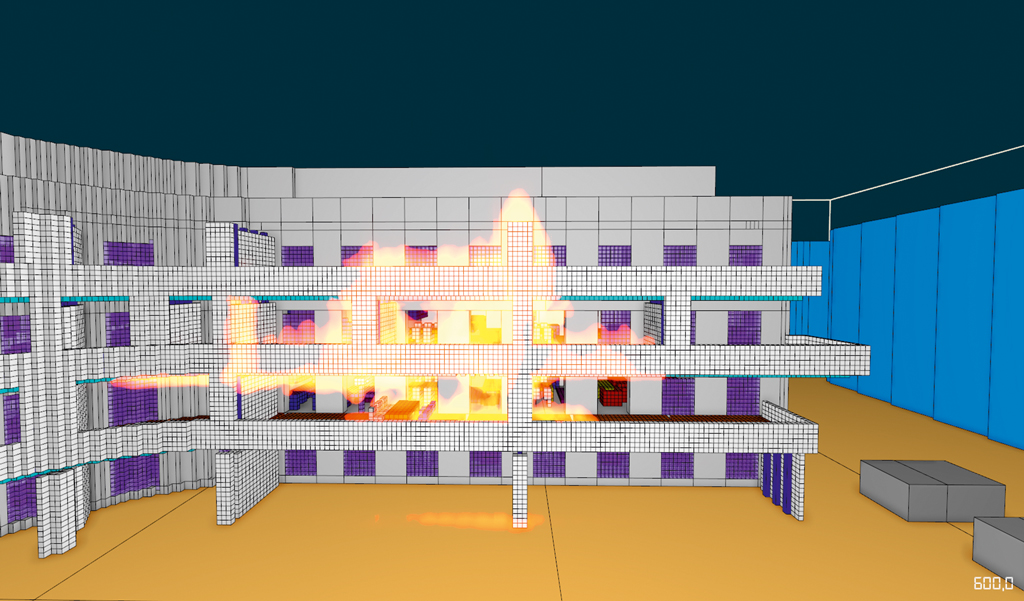

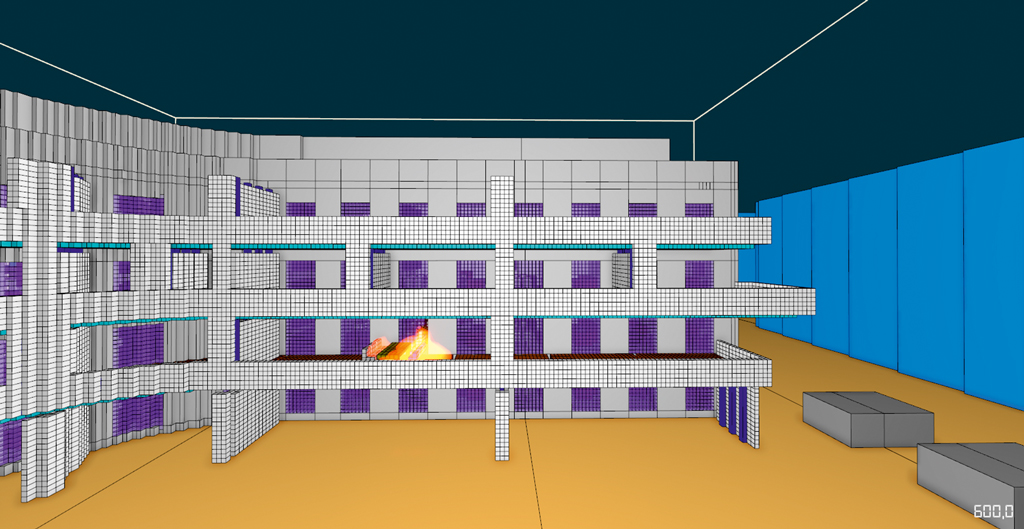

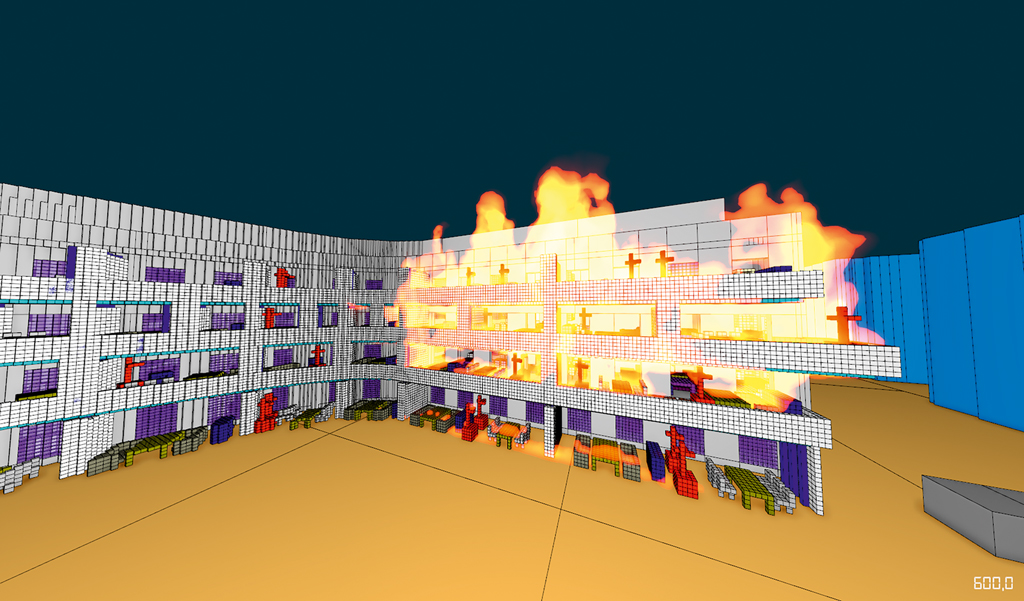

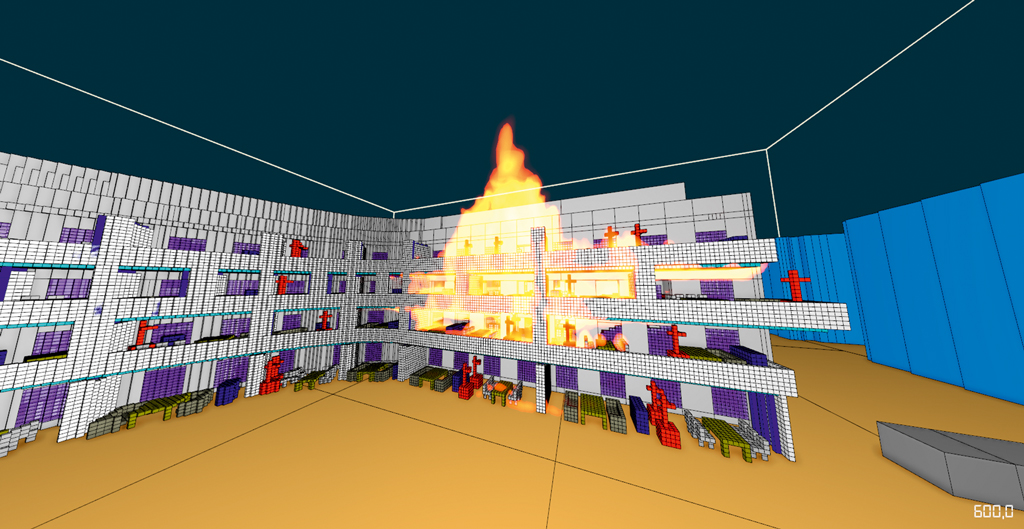

Der Einfluss des Windes wurde im Rahmen der Untersuchungen analysiert. Exemplarisch wurden für zwei Szenarien – Sommerfall (hohe Brandlast, viel Möblierung) und Winterfall (geringe Brandlast, weniger Möblierung) – die jeweiligen Brandausbreitungen dargestellt. Unabhängig von der Möblierung in den jeweiligen Szenarien liegt jedoch grundsätzlich eine Brandlast in der Balkonkonstruktion selbst vor (bauliche Brandlast). Im Winterfall hatte sich das Feuer trotz der geringeren Brandlasten bereits 10 Minuten nach Brandausbruch (bedingt durch den Windeinfluss) über große Teile der Balkone auf der schmalen Gebäudeseite ausgebreitet (Bild 7). Die Ausbreitung über die Gebäudeseite fand dabei maßgeblich über bauliche Brandlast in der Balkonkonstruktion statt. Ohne Wind wäre die Brandentwicklung hingegen eher lokal begrenzt geblieben (Bild 8). Auch im Sommerfall, in dem die Balkone mit einer höheren Brandlast belegt waren, zeigte sich ein signifikanter Einfluss des Windes. Nach 10 Minuten hatte sich die Brandfläche mit Wind etwa verdoppelt (Bild 9), im Vergleich zu einem szenarisch identischen Verlauf ohne Wind (Bild 10). Der Wind drückte die Flammen entlang des Balkons und begünstigte so die Brandausbreitung über mehrere Balkone hinweg. Aufgrund der deutlich höheren Brandlast auf den Balkonen ist zu erkennen, dass sich der Brand sowohl mit als auch ohne Wind – gegenüber dem Winterfall – in deutlich schnellerem Maße über den Balkon ausbreitet.

Insgesamt zeigt sich auch, dass der Wind insbesondere bei verhältnismäßig geringen Brandlasten eine weitere Brandausbreitung eher verhindert, während mit zunehmender Brandlast die Windeinflüsse zunächst steigen. Bei sehr großer Brandlast schließlich erscheint der Windeinfluss jedoch eher weniger groß.

Neben dem Einfluss des Windes zeigen erste Simulationsergebnisse auch bereits, dass im nahen Umfeld des Untersuchungsobjektes teils hohe Temperaturen vorherrschen. So wird bereits jetzt deutlich, dass teilweise in Abständen von ca. 13 m zum Gebäude noch Temperaturen von oberhalb 300 °C gemessen werden können (je nach Bedingungen). Die Eindrücke der Einsatzkräfte vor Ort lassen sich also auch in den ersten Simulationsergebnissen wiederfinden.

FAZIT & AUSBLICK

Die ersten Ergebnisse bzgl. Brandausbreitung in Abhängigkeit des Windes sowie damit einhergehender Temperaturen im Umfeld des Brandobjektes zeigen, dass die durch die Feuerwehr geschilderte Wärmestrahlung sowie die rasche Brandausbreitung über die Fassade auch im Rahmen der Brandsimulation beobachtet werden können. Die ersten dazugehörigen Auswertungen der Brandausbreitung im Simulationsmodell zeigen, dass sich schließlich eine hinreichende Vergleichbarkeit der Brandentwicklungen in der Realität und der Simulation ergeben.

Im Sinne der Präventionsanalyse ergibt sich daher die Möglichkeit, beeinflussende Parameter/Aspekte zu variieren und deren Einfluss genauer zu untersuchen. Zu diesem Zweck wurde bspw. die Ausführung von Brandwänden im Bereich der Balkone variiert, Temperaturen in Abhängigkeit des Abstandes im gesamten Umfeld des Gebäudes genauer betrachtet und schließlich auch die Materialien bzw. Balkonkonstruktionen selbst variiert.

Ob und welche Maßnahmen im Sinne des vorbeugenden Brandschutzes schließlich wirksam gewesen wären, wird anhand detaillierterer Ergebnisse im Rahmen des zweiten Teils dieses Artikels vorgestellt werden.

LITERATUR | QUELLENANGABEN

[ 1 ] Zehfuß, Jochen. Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes. 4. Auflage. Verein zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb), 2020.

[ 2 ] Verein Deutscher Ingenieure (VDI). VDI 6019, Ingenieurverfahren zur Bemessung der Rauchableitung aus Gebäuden. Teil 1, Mai 2006; Teil 2, Juli 2009.

[ 3 ] Deutsches Institut für Bautechnik. Muster-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau (Muster-Industriebau Richtlinie-MIndBauRL). Amtliche Mitteilungen Nr. 2/13, November 2019.

[ 4 ] DIN – Deutsches Institut für Normung. DIN 18009-1:2016-09, Brandschutzingenieurwesen – Teil 1: Grundsätze und Regeln für die Anwendung. Beuth Verlag, 2016.

[ 5 ] MVV TB – Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen. Ausgabe 2024/1, 2. August 2024.

[ 6 ] DIN – Deutsches Institut für Normung. DIN EN 1991-1-2:2010 12, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen – Brandeinwirkungen auf Tragwerke. Deutsches Institut für Normung e.V.

[ 7 ] Oberlandesgericht Hamm: VersR 2005 – 1074-1077.

[ 8 ] National Institute of Standards and Technology (NIST). Fire Dynamics Simulator (FDS). Zugriff am Oktober 2023. https://pages.nist.gov/fds-smv/.

[ 9 ] National Institute of Standards and Technology (NIST). Zugriff am Oktober 2023. https://www.nist.gov/. [ 10 ] Deutscher Wetterdienst (DWD). Zugriff am Oktober 2023. https://www.dwd.de/DE/Home/ home_node.html.