Hagel stellt in Österreich eine ernst zu nehmende Bedrohung vor allem für Sachgüter und Gebäude dar und hat mittlerweile punkto Sachschäden sogar eine dominierende Rolle unter den Naturgefahren eingenommen. Denn bedingt durch die generellen klimatischen Veränderungen haben sowohl die Häufigkeit und Intensität von gebäudeschädigenden Hagelunwettern in den letzten Jahren zugenommen: Allein im Jahr 2021 verursachten Hagelereignisse in Österreich eine Schadenssumme von rund 1,1 Mrd. Euro.

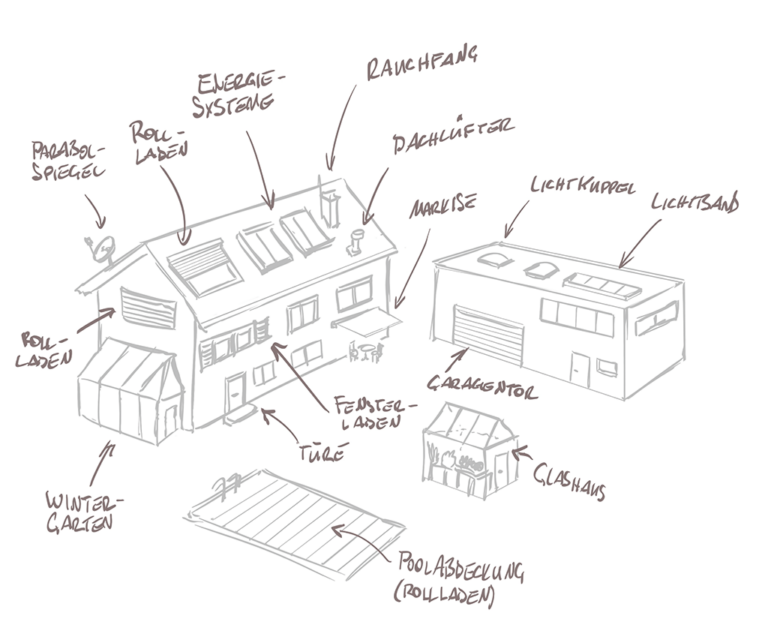

Grundsätzlich sind alle Gebäude von der Bedrohung betroffen. Das Ausmaß der Gefährdung entscheidet sich jedoch regional. Außerdem sind in der Regel nicht alle Teile eines Gebäudes gleichermaßen von Hagelschäden betroffen. Naturgemäß stellt das Dach den größten Anteil dar.

Besonders betroffen sind damit auch solare Energiegewinnungsanlagen, da die Module in der Regel entweder auf Dach- oder Freiflächen (in 90 % der Fälle) bzw. auf Fassaden montiert und somit besonders exponiert sind.

Eine Zunahme der Schäden auch in diesem Bereich liegt auf der Hand (wie das starke Hageljahr 2021 vielfach auch bereits bewies — Bild 1), denn aufgrund der Forcierung dieser klimafreundlichen Energiegewinnungsalternative wurde beispielsweise im Jahr 2021 der Zubau an PV-Anlagen in Österreich mit 740 Megawattpeak (MWp) im Vergleich zum Jahr 2020 nochmals verdoppelt.

Dabei ließen sich Schäden vielfach vermeiden oder zumindest reduzieren, wenn entsprechende Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor Hagel ergriffen würden.

Einen wesentlichen Teil der Prävention stellt dabei die Sensibilisierung der Bevölkerung hinsichtlich der Möglichkeiten des Hagelschutzes am Gebäude und speziell auch für PV-Anlagen dar.

Prävention leistet damit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Sachschäden in Österreich, sondern entlastet auch Gemeinden, Versicherungsunternehmen und die Bevölkerung selbst.

Wie funktioniert Hagelschutz für PV-Anlagen und Gebäude im D-A-CH-Raum in der Praxis?

1)

Im ersten Schritt sollte eine Überprüfung der Hagelgefährdung des Standortes erfolgen — unabhängig davon, ob es sich bei den geplanten Bauvorhaben um einen Neubau, Sanierungen bzw. Adaptionen von bestehenden Gebäuden handelt.

Um die Hagelgefährdung zu ermitteln, müssen die standortspezifischen Rahmenbedingungen abgeklärt werden.

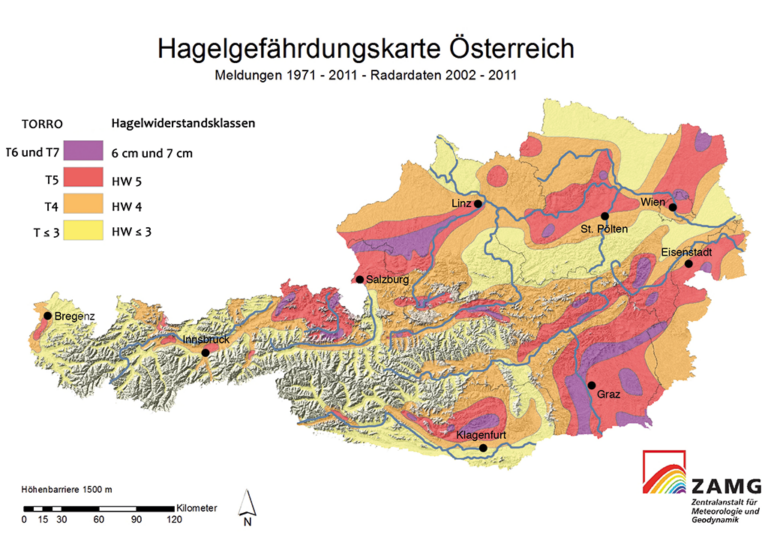

In Österreich wurden dafür alle vorhandenen Aufzeichnungen von Hagelschlägen durch die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ausgewertet und aufbauend auf diesen Daten die Hagelzonierungskarte (Bild 2) erstellt.

Die Hagelzonierungskarte ist unter der Internetadresse www.hora.gv.at kostenlos abrufbar. Die individuelle Hagelgefährdung lässt sich frei zugänglich für jeden Standort in Österreich bestimmen.

Da die derzeit für Österreich vorliegende Hagelgefährdungskarte inzwischen zehn Jahre alt ist, wird intensiv an einer aktualisierten Version gearbeitet. Dabei fließen die zahlreichen Erkenntnisse aus den vergangenen Hagelereignissen der intensiven letzten Hageljahre ebenso ein wie die Ergebnisse, welche in der Schweiz bei der Erstellung der 2021 präsentierten Schweizer Hagelgefahrenkarte gewonnen wurden. Ein Projektabschluss ist voraussichtlich Ende 2023 zu erwarten.

2)

Ist nun die Hagelgefährdung am Standort bekannt, müssen im nächsten Schritt hagelresistente Baumaterialien ausgewählt werden, welche künftig die Gebäudehülle darstellen.

Um die Widerstandsfähigkeit von Baumaterialien der Gebäudehülle zu bestimmen, können Hersteller solcher Baumaterialien diese mittels Hagelsimulationsmaschine auf ihre Hagelresistenz überprüfen lassen. Basierend auf dem Durchmesser des Hagelkorns, dem ein Bauprodukt in der Prüfung schadenfrei widersteht, erfolgt die Einordnung in die Hagelwiderstandsklasse.

Klassifiziert wird grundsätzlich in fünf Hagelwiderstandsklassen (HW 1 bis 5):

• Die Hagelwiderstandsklasse 1 (HW 1) beispielsweise wird definiert durch die kinetische Energie beim Aufprall eines Hagelkorns mit 10 mm Durchmesser,

• bei HW 2 mit 20 mm Durchmesser,

• bei HW 3 mit 30 mm Durchmesser

• und bis zu HW 5 sind es 50 mm Durchmesser.

Eine Klassifizierung in der Hagelwiderstandsklasse HW 3 bedeutet demnach, dass das Bauprodukt beim Aufprall eines Hagelkorns von 30 mm Durchmesser schadenfrei bleibt.

Dabei kann — lernend aus den Erfahrungen bei Hagelschlagprüfungen, welche gemäß den VKF-Prüfrichtlinien ausgeführt wurden — für PV-Module als „Faustregel“ die Deckglasstärke der Module in Millimeter auf die Hagelwiderstandsklasse in Zentimeter umgemünzt werden. Das heißt, besitzt das Modul ein 3 mm starkes Deckglas, ist davon auszugehen, dass dies im Regelfall einen Hagelwiderstand (HW) 3 bedeutet. Damit entspricht jeder Millimeter Deckglasstärke ca. einem Zentimeter Hagelkorngröße.

Vereinfacht gesprochen: Je stärker die Glasschicht ausgeführt ist, umso resistenter ist das Modul im Hinblick auf äußere Einwirkungen.

Derzeit liegt der Standard der im Hagelregister gelisteten Modultypen in der Regel bei einer Deckglasstärke von ca. 3 mm.

3)

Sind Bauprodukte, Module etc. auf ihre Hagelwiderstandsfähigkeit geprüft, können Hersteller die Prüfergebnisse in das öffentlich einsehbare Hagelregister www.hagelregister.com eintragen lassen.

Bei PV-Modulen gilt ergänzend: Beträgt die Deckglasstärke mindestens 3 mm und wurde das Produkt nach IEC 61215 oder IEC 61646 erfolgreich geprüft, kann dies aufbauend auf den Prüfergebnissen der IEC-Standards in das Hagelregister gemäß VKF-Beschluss B mit einem Hagelwiderstand 3 eingetragen werden.

PV-Module wurden bereits zahlreich von unterschiedlichen Herstellern geprüft: Von 45 im Hagelregister gelisteten Produkten weisen ca. 14 % einen Hagelwiderstand von HW 5 auf, 28 % der Produkte einen HW 4 und 58 % Produkte einen HW 3.

Durch den standardisierten Eintragungsprozess im Hagelregister können Bauherren und Gebäudeeigentümer einfach hagelresistente Baumaterialien suchen und auswählen. Bild 3 gibt einen groben Überblick über die Produktsparten, welche derzeit im Hagelregister gelistet sind.

Empfehlungen für PV-Anlagen

Grundsätzlich richtet sich die einzusetzende Hagelwiderstandklasse bei PV-Modulen natürlich wie bei den anderen Bauprodukten nach der Gefährdung des Standortes. Für den Einsatz in Oberösterreich beispielsweise sind Produkte ab HW 4 empfehlenswert. Denn diese Klasse stellt auf ca. 70 % der Landesfläche die im Nutzungszeitraum einer Energiegewinnungsanlage einmal zu erwartende Hagelkorngröße dar und dominiert daher das Bild.

Wird davon ausgegangen, dass Hagelereignisse, wie diese 2021 in Österreich dokumentiert wurden, künftig als „Standard-Extremereignisse“ anzusehen sind, ist von einer Zunahme der zu erwartenden Größe der Hagelkörner auszugehen.

Werden die Ereignisse im Hinblick auf die Anzahl an Hagelkörnern pro Quadratmeter größer als ca. 4 cm analysiert, so zeigt sich, dass bei dieser Kenngröße eine markante Zunahme im Vergleich zu vergangenen Hagelextremereignissen dokumentiert wurde.

Speziell diese Veränderung hatte bei den Schäden im Jahr 2021 einen maßgeblichen Einfluss auf das aufgetretene Schadensbild und die Schadenshöhe. Bild 4, 5a und 5b zeigen exemplarisch diese „Dichte“ an Hagelkörnern > 4 cm am Boden bzw. das Abbild dieser auf einem Objekt.

Fazit

Zusammenfassend stehen mit der Hagelgefährdungskarte und dem Hagelregister im D-A-CH-Raum frei zugängliche, umfassende und einfach zu handhabende Instrumente zur Verfügung, um einerseits aus Sicht der Bevölkerung eigenverantwortlich die Sicherheit der eigenen Wohnobjekte zu erhöhen und andererseits aus Sicht der Versicherungsunternehmen und Gemeinden den Gesamtschaden an Gebäuden und Infrastruktur zu minimieren.

Ergänzend wird es aber unumgänglich sein, diese Maßnahmen mit entsprechenden Anreizsystemen zu unterstützen, damit ein umfassender Einsatz von resistenten Baumaterialen auch in der Praxis realisiert wird. Gelingt dies, wird künftig die Vulnerabilität der Gebäudehülle entsprechend den zu erwartenden, klimatischen Bedingungen angepasst und konstruiert werden.