Neue VdS-Richtlinie 2517 gibt wichtige Hinweise

Mit der vermehrten Brandentstehung, beispielsweise durch die Verbreitung von Lithium-Ionen-Akkus, gewinnt der Brandschutz in Recyclinganlagen an Bedeutung. Dieser Artikel erläutert die Beweggründe für die gemeinschaftliche Anpassung der bestehenden VdS 2517 an aktuelle Herausforderungen. Neben einem Überblick über die wesentlichen Änderungen liefert der Autor auch seine subjektiven Einschätzungen, um die Informationen für Leser außerhalb des Fachgebiets verständlich zu machen.

Verbände der Kreislaufwirtschaft wandten sich im Jahr 2022 an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), um den Dialog zu suchen und Maßnahmen zum Brandschutz zu entwickeln. Am 23.11.2022 fand in Berlin die Auftaktveranstaltung in den Räumlichkeiten des GDV statt. Es bildete sich die „GDV-Projektgruppe Kreislaufwirtschaft“. Als gebündeltes Ergebnis ist im März 2025 die 4. Auflage der Publikation „Sortierung, Aufbereitung und Lagerung von Siedlungsabfällen und brennbaren Sekundärrohstoffen – Hinweise für den Brandschutz“ (VdS 2517) erschienen, die im Folgenden vorgestellt wird.

DIGITAL UND KOSTENFREI

Die VdS 2517:2025-03 „Sortierung, Aufbereitung und Lagerung von Siedlungsabfällen und brennbaren Sekundärrohstoffen – Hinweise für den Brandschutz“ ist über den VdS-Shop kostenfrei als digitale Fassung (geschütztes PDF) sowie kostenpflichtig als offenes PDF oder Printversion erhältlich unter https://shop.vds.de/ publikation/vds-2517

Eine detailliert technische Analyse ist nur mithilfe des vollständigen VdS 2517-Dokuments möglich. Es ist wichtig zu beachten, dass die VdS 2517 eine umfassende Zusammenstellung von Informationen zu Brandschutzmaßnahmen in Recyclingbetrieben darstellt.

Jede Versicherungsgesellschaft hat eigene Zeichnungskriterien und definiert selbst den erforderlichen Umfang des Brandschutzes. Es wird empfohlen, frühzeitig mit dem Versicherer bei der Planung von Neu- und Umbauten sowie bei der Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen zusammenzuarbeiten.

Teilnehmer der GDV-Projektgruppe

Die VdS 2517 wurde vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in Zusammenarbeit mit der VdS Schadenverhütung GmbH, mehreren Versicherungsgesellschaften und verschiedenen Branchenverbänden erstellt. Dazu zählen die Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung e.V. (ASA), der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE), der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. (bvse) und der Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU). Die Feuerwehr München wurde ebenfalls zu Fragen des abwehrenden Brandschutzes einbezogen.

Inhalte der VdS 2517

Die dritte Auflage der Publikation VdS 2517 aus dem Jahr 2011 wurde vollständig überarbeitet und um neue Studien, technische Entwicklungen sowie gesetzliche Änderungen seit dieser Zeit erweitert. In der VdS 2517 werden mögliche bauliche, anlagentechnische und organisatorische Schutzmaßnahmen, verfahrenstechnische Präventionsmöglichkeiten sowie Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes in Recyclingbetrieben aufgezeigt.

Die wichtigsten Neuerungen in der VdS 2517 sind:

- Aufnahme der aktuellen Muster-Kunststofflager-Richtlinie (MKLR) vom März 2023

- Berücksichtigung der Ergebnisse der Untersuchung von Brandereignissen in Abfallbehandlungsanlagen des LANUV NRW (Fachbericht 68, 2016) [1]

- Integration von Erfahrungen aus tatsächlichen Brandereignissen

- Bezugnahme auf die Verbändeumfrage 2023 der Kreislaufwirtschaft zu Bränden in der Recyclingwirtschaft

- Behandlung der veränderten Brandursachen, insbesondere der Gefahr durch Lithium-Ionen-Akkus in Abfallstoffen unter Beachtung des Abschlussberichts des Umweltbundesamtes zur Prüfung einer Pfandpflicht für lithiumhaltige Batterien und Akkumulatoren (UBA-Texte 60/2023) [2]

- Einführung einer neuen Quertabelle, die aktuelle Brandschutzmöglichkeiten in Betriebsbereichen von Recyclinganlagen darstellt

- Integration innovativer Einrichtungen zur Brandbekämpfung, auch wenn diese noch keine VdS- oder EN54-Anerkennung besitzen.

VERBÄNDEUMFRAGE zu Brandentstehungen in der Recyclingwirtschaft

Im März /April 2023 führten vier Verbände der Abfallwirtschaft die Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung e. V. (ASA), der Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e. V. (BDE), der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e. V. (bvse) und der Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU) – eine gemeinsame Umfrage unter ihren Mitgliedsunternehmen durch. Ziel war es, Brände und deren Ursachen in Abfallbehandlungsanlagen zu identifizieren.

Die Daten wurden anonym erhoben, und etwa 168 Mitgliedsbetriebe nahmen an der Umfrage teil. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Müll und Abfall“ im November 2023 veröffentlicht und zeigen den aktuellen Stand der Brandentstehungsorte und -ursachen in der Recyclingwirtschaft auf.

https://www.youtube.com/watch?v=bCxK47KJ8eo

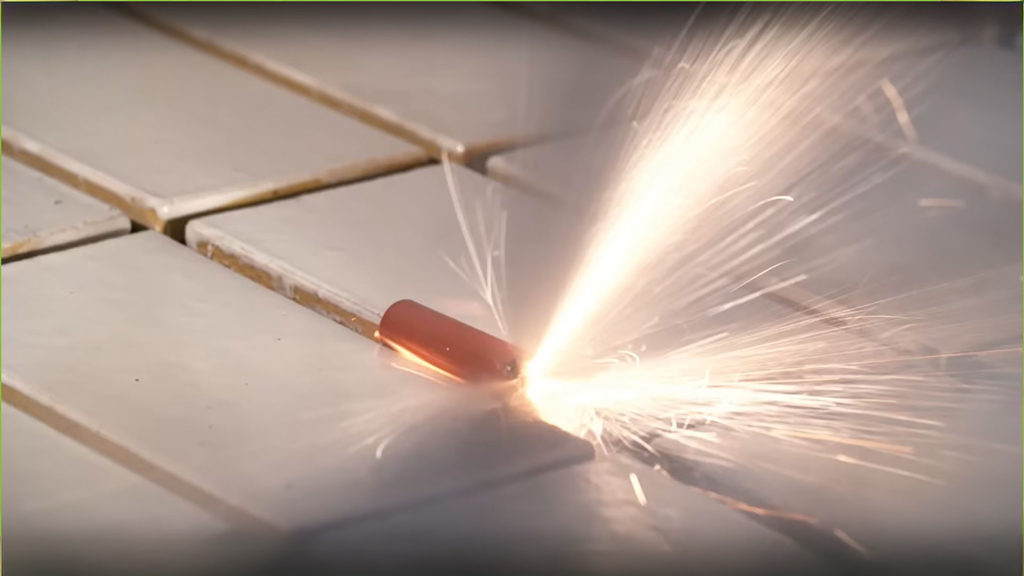

Es wurde festgestellt, dass Lithium- Ionen-Batterien und ihre Akkus mittlerweile die Hauptursache für Brände in den befragten Abfallbehandlungs- und Verwertungsanlagen sind. Diese Ursache hat von 2018 bis 2022 kontinuierlich zugenommen. Laut der Studie sind inzwischen über 70 % der Brand- entstehungen auf die Gefahr durch Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus zurückzuführen (Bild 1).

Laut der Verbändeumfrage entstehen etwa 70 % der Schäden im abfalltechnischen Ablaufschema bis nach der Zerkleinerung der angelieferten Abfall- stoffe. Dabei entzünden sich Lithium- Ionen-Akkus oder bereits beschädigte Akkus häufig im Sammelfahrzeug, nach dem Abkippen in der Anlieferhalle oder im Bunker sowie nach der anschließenden Zerkleinerung, meist durch Druck, Schlag oder Energiezufuhr.

Die VdS 2517 beschreibt technische und organisatorische Maßnahmen, um Brände durch Lithium-Ionen-Batterien in Recyclinganlagen zu reduzieren und effektiv zu bekämpfen. Solche Brände können beispielsweise in der Anlieferhalle durch Radlader, während der Zerkleinerung oder in anderen Bereichen der abfalltechnischen Behandlung entstehen. Sie lassen sich durch Objektschutzanlagen oder stationäre Löschanlagen eindämmen.

Im Abschnitt 4.3 der VdS 2517 werden organisatorische Brandschutzmaßnahmen aufgeführt, die helfen, die Gefahr durch Lithium-Ionen-Batterien in Betrieben zu minimieren. Da die VdS 2517 als umfassende Informationsquelle dient, verweist sie auch auf weitere Richtlinien und spezifische Informationen zu diesem Thema.

Brandbekämpfung und die Verhinderung einer Brandausbreitung sind bei der Lagerung von Abfallstoffen von entscheidender Bedeutung. Dies liegt am hohen Heizwert und der schnellen Abbrandgeschwindigkeit einiger Abfallstoffe.

Einführung der Muster-Kunst- stofflager-Richtlinie (MKLR)

Einbeziehung von LANUV-Ergebnissen [1]

Die MKLR, Ausgabe März 2023, legt fest, wie Abfallstoffe aus Kunststofffraktionen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Hallen gelagert werden müssen, um die Ausbreitung eines Brandes auf andere Lagerbereiche zu verhindern. Die Erkenntnisse aus der MKLR wurden vollständig in die VdS 2517 integriert und durch Erfahrungen der Sachversicherer ergänzt. Diese Ergänzungen sind in der VdS 2517 blau hervorgehoben.

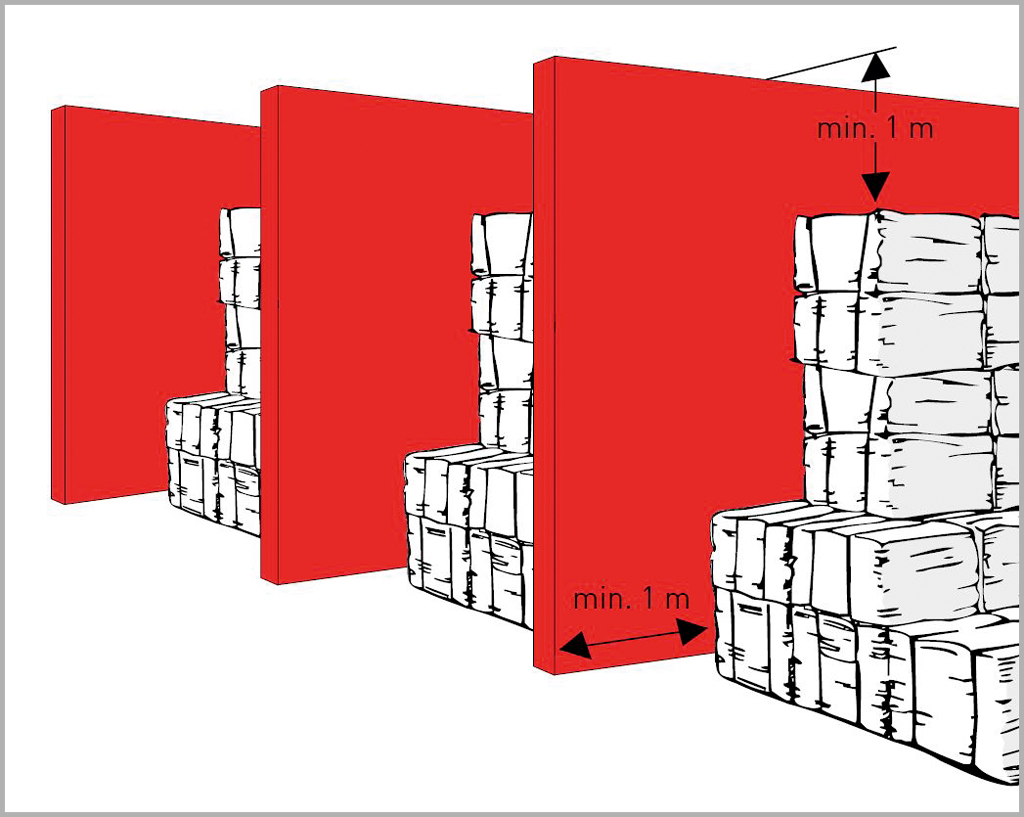

In der VdS 2517 wird unter Punkt 4.1.5 detailliert die bauliche Trennung von Lagerbereichen erläutert, die eine Alternative zur räumlichen Trennung von Abfallstoffen bietet. Es wird anschaulich dargestellt, dass bauliche Trennungen nur effektiv sind, wenn zudem brandlastfreie Abstände eingehalten werden. Andernfalls können Flammen die Trennwände überwinden.

Die feuerbeständigen Trennwände müssen die gelagerten Stoffe an den offenen Seiten des Lagers um mindestens einen Meter überragen, sowohl in der Höhe als auch zur Seite. Dies soll eine Brandübertragung durch das Umlaufen der Wand auf den angrenzenden Lagerabschnitt verhindern (Bilder 2 und 3).

Weiterhin gibt die MKLR Brandabschnittsflächen vor, bei denen anlagentechnische Brandschutzeinrichtungen wie Brandmeldeanlage oder automatische Löschanlagen erforderlich werden. Dieses ist ein wichtiger und häufig umstrittener Punkt, da anlagentechnische Brandschutzeinrichtungen auch aus dem Brandschutzkonzept bzw. der Baugenehmigung oder aus den Vorgaben des Versicherers stammen können. Zudem sind anlagentechnische Brandschutzeinrichtungen kostenintensiv.

Es kann ein Unterschied zwischen dem vorliegenden/geplanten anlagentechnischen Brandschutz und den Vorstellungen des Versicherers oder des Betreibers vorliegen. Auch hier ist frühzeitig der Dialog zu suchen, bevor eine nicht zielführende Investition getätigt wird. Die VdS 2517 gibt keine Hallengrößen oder Brandabschnittsflächen vor, an denen bspw. Brandmeldeanlagen oder stationäre Löschanlagen in der Gesamtbetrachtung erforderlich werden. Sie zeigt aber in der Quertabelle unter Punkt 6 für die entsprechenden Brandabschnitte Eingangslager, Bearbeitung / Sortierung oder Ausgangslager, die Art der möglichen Branderkennungsanlagen oder Löschanlagen auf, die den Stand der Technik darstellen.

So wurden nun neben den herkömmlichen Löschanlagen bspw. auch an IR-Kameras automatisiert gekoppelte Löschwerfer erstmalig in die VdS 2517 aufgenommen. Die IR-Kameras detektieren bereits eine Temperaturerhöhung auf der Oberfläche, die dann durch den Löschwerfer nahezu punktuell abgelöscht werden können (Bild 4).

Die VdS 2517 hilft bei der Auswahl von Branderkennungsanlagen und Löschanlagen. Weiterhin stehen qualifizierte Fachunternehmen, Fachplaner, Risk Engineering von Versicherungsunternehmen, VdS-Schadenverhütung und Sachverständige beratend zur Verfügung. Einige Lösungen in der VdS 2517 weisen noch keine EN54 oder VdS- Anerkennung auf. Daher müssen hier im Vorfeld Abstimmungen mit dem Betreiber, den Fachplanern, den Genehmi- gungsbehörden, der VdS-Schadenverhütung und dem Versicherer erfolgen.

Unter dieser Betrachtung wird darauf hingewiesen, dass Branderkennungen in Recyclingbetrieben tagsüber während der Bearbeitungsprozesse durchaus Fehlalarme verursachen können. Daher ist hier genau zu prüfen, welche Branderkennungen überhaupt in welchem Bereich einer Recyclinganlage verwendet werden können. Die VdS 2517 hilft bei der Auswahl von spezifischen Branderkennungen. Unter Punkt 4.2.1 werden die diversen derzeit üblichen Branderkennungen vorgestellt. In der anschließenden Tabelle 1 werden typische Einsatzgebiete von Branderkennungen in Recyclingbetrieben beschrieben. Zudem werden unter Punkt 4.2.2 Sprinkler-, Sprühflut-, Schaumlösch-, Funkenlösch-, Gaslösch-, Aerosollösch-, Wassernebellösch- und Sonderlöschanlagen beschrieben. Die typischen Einsatzbereiche dieser Löschanlagen sind dann in der sog. Quertabelle unter Punkt 6 aufgeführt.

Auszug aus VdS 2517, Seite 13, Punkt 4.2.1 Branderkennung Neben dem frühzeitigen Erkennen ist es wichtig, dass Störeinflüsse, die zu häufigen Täuschungsalarmen führen können, auf ein Minimum reduziert werden. Diese beiden Faktoren sindin vielen Fällen konträr, das heißt, die Sensitivität der Brandmeldetechnik wird reduziert, um Störeinflüsse zu unterdrücken. Mithilfe der besten verfügbaren Technik an der richtigen Stelle und Kombinationen von Wirkprinzipien lassen sich jedoch auch in Recyclinganlagen erhebliche Verbesserungen erreichen, die im Folgenden beschrieben sind. Besondere Herausforderungen sind neben Staubbelastungen, Ausdünstungen, Ausgasungen und Emissionen (z. B. Stickoxide, Schwefeldioxide) auch horizontale Luftbewegungen, teils offene Gebäude, Taupunktunterschreitungen sowie schwierige thermische Verhältnisse. Mit einer Branderkennung allein wird noch keine Schadenminderung erreicht. Es müssen schnell Maßnahmen ergriffen werden, um die Ausbreitung zu verhindern, den Brand einzudämmen und schließlich zu löschen.

Neben dem grundsätzlichen anlagentechnischen Brandschutz in Hallen durch Branderkennungsanlagen oder Löschanlagen verweist die VdS 2517 auch auf Objektschutzanlagen. Diese Objektschutzanlagen sind zur Vermeidung von Betriebsausfallzeiten unumgänglich. Objektschutzanlagen sind meist nicht Bestandteil von baurechtlichen Betriebsgenehmigungen und sind zusätzlich zu installieren (Bild 5). Betriebsausfallzeiten stoppen den Betrieb, lassen die Mengen in den Eingangslägern ansteigen und führen meist zur Suche von Ersatzwegen für neue Eingangsmaterialien, entsprechend der Zeit, in der die Sortieranlage stillsteht. Daher versichern viele Unternehmen ihr Betriebsausfallrisiko.

Durch die zunehmende Gefahr von Lithium-Ionen-Akkus in manchen Abfall- strömen kommen diese Akkus auch in den Behandlungsschritten der Sortier- anlagen vor. Je leichter sich die benachbarten Stoffe entzünden lassen und je größer deren Menge ist, desto schneller ist die Brandausbreitung. Auch andere Stoffe in Abfällen wie Spraydosen können bei Schlag und Druck sich selbst und benachbarte Materialien entzünden. Daher werden Objektschutzanlagen besonders in Bearbeitungsanlagen wie Shreddern, Gebindeöffnern, Sperrmüllscheren, Mühlen, Trommelsieben oder anderen Maschinen, die Druck oder Schlag ausführen, eingesetzt. Die VdS 2517 zeigt in der Quertabelle unter Punkt 6, wie bspw. ein Shredder/ Zerkleinerer/Sackaufreißer durch „anlagentechnische Brandschutzmaßnahmen geschützt werden kann. Dabei werden die Branderkennungen in Punkt 4.2.1 und die Brandbekämpfungen in Punkt 4.2.2 näher beschrieben.

Auszug aus VdS 2517, Seite 31, Punkt 6 Quertabelle Shredder/Zerkleinerer/Sackaufreißer: Am Eintrags- und Austragsbereich automatische BMA, z. B.: Flammenmelder IR-Kameraeinrichtung, automatische*) Wasserlöschanlage, z. B. Sprühwasser beim Einwurftrichter.

Aber auch andere Einrichtungen wie Förderbänder können durch Objektschutzanlagen geschützt werden. Hierbei werden häufig Hotspotmelder, IR-Kameras, Funkenmelder oder Flammenmelder eingesetzt, die eine automatische Wasserlöschanlage ansteuern (Bild 6).

Eine weitere Gefahr in Recyclinganlagen ist bspw. Staub. Hierfür gibt es Objektschutzanlagen, die in oder vor den Filteranlagen eingesetzt werden. Die Filteranlagen sind ebenfalls in der Quertabelle unter Punkt 6 aufgeführt. Dort wird auf eine Funkenerkennungs- und Funkenlöschanlage vor Eintritt in den Filter verwiesen. Die grundsätzliche Ausführung einer Funkenlöschanlage ist dann unter Punkt 4.2.2.2 Funkenlöschanlagen beschrieben.

Der vorbeugende / bauliche Brandschutz wird in der VdS 2517 unter Punkt 4 beschrieben. Hierbei wird auf die Baustoffe und die brandschutztechnischen Unterteilungen eingegangen. Aufgrund der Komplexität und der zahlreichen Beziehungen zum Baurecht kann eine tiefergehende Betrachtung in diesem Artikel nicht erfolgen – siehe hierzu Punkt 5- in der VdS 2517 mit den Verweisen auf die VdS 0195, VdS 2216 und VdS 2234. Grundsätzlich sollten nichtbrennbare Baustoffe angewendet werden. Versicherer sehen bauliche Unterteilungen entsprechend der VdS 2234 als risikoadäquat an.

Ein aktuelles Thema sind Photovoltaikanlagen. Kommt es in dieser elektrischen Anlage zu einem Defekt oder einem Lichtbogen, kann sich ein Brand über die Photovoltaikanlage bis zum nächsten Brandabschnitt ausbreiten. Falls zudem brennbare Baustoffe im Dachbereich verbaut sind, ist die Brand- ausbreitung weitaus intensiver und sie geht mit größerer Wahrscheinlichkeit auf das Gebäude über.

Unter Punkt 4.1.4 werden in der VdS 2517 Maßnahmen bei Photovoltaikanlagen auf Dächern beschrieben. Hier- bei wird auch auf die VdS-Richtlinien VdS 3145 „Photovoltaikanlagen“ und VdS 6023 „Photovoltaik-Anlagen auf Dächern mit brennbaren Baustoffen“ und VdS 2234 „Brand- und Komplex- trennwände“ verwiesen.

In Punkt 4.3 wird in der VdS 2517 auf den organisatorischen Brandschutz eingegangen. Dabei liegen mit der VdS 2000 „Brandschutz im Betrieb“ und der VdS 3110 „Ergänzende Hinweise für den Brandschutzbeauftragten“ bereits zwei Regelwerke für den allgemeinen organisatorischen Brandschutz vor, auf die auch in der VdS 2517 verwiesen wird. Für diese Betriebsart wichtige organisatorische Maßnahmen sind dennoch ausführlich unter Punkt 4.3 und auch in der Quertabelle unter Punkt 6 in der VdS 2517 aufgeführt. Hierbei werden exemplarisch der Einlagerungsplan, manuelle Temperaturmessungen und die Lithium-Ionen- Batterien genannt.

Auszug aus VdS 2517, Seite 25, Punkt 5

Die Anforderungen an die Flächen für die Feuerwehr und die Löschwasserversorgung gelten grundsätzlich für alle brennbaren Stoffe. Sie werden in Anlehnung an die Muster-Kunststofflagerrichtlinie (MKLR) im Folgenden beschrieben. Abweichungen von diesen Anforderungen können im Einzelfall mit dem Versicherer vereinbart werden, insbesondere für Stoffe, die nicht unter den Anwendungsbereich der MKLR fallen.

Unter Punkt 5 der VdS 2517 wird der abwehrende Brandschutz beschrieben. Die MKLR weist eine Löschwassermenge von mindestens 192 m3/h für zwei Stunden auf, um die Brandausbreitung über einen qualifizierten Lagerbereich hinaus zu begrenzen. Das bedeutet, dass mindestens knapp 400 m3 Löschwasser gemäß MKLR als Grundschutz vorgehalten werden müssen. Dieses Löschwasser ist nur für den Feuerwehreinsatz vorzuhalten. Aus den Erfahrungen von Großschäden und der LANUV-Ergebnisse [1] sind selbst diese Löschwassermengen häufig nicht ausreichend. Aufgrund der Ergebnisse sind die Anforderungen an die Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr gestiegen und dies wurde in Punkt 5.3.2 der VdS 2517 aufgenommen.

FAZIT

Die aktualisierte VdS 2517 „Sortierung, Aufbereitung und Lagerung von Siedlungsabfällen und brennbaren Sekundärrohstoffen – Hinweise für den Brand- schutz“ entstand aus einem über zwei Jahre währenden Austausch im Rahmen eines Arbeitskreises. Dabei haben Fachleute aus der Kreislaufwirtschaft, Vertreter von Versicherungsgesellschaften, Feuerwehrmitglieder, Experten der VdS Schadenverhütung und des GDV gemeinsam an der inhaltlichen Weiterentwicklung der Richtlinie gearbeitet. Zahlreiche neue Erkenntnisse und Studien wurden in den Prozess integriert, um den Brandschutz in Recyclingbetrieben effektiver und an die aktuellen Herausforderungen angepasst zu gestalten.

LITERATUR | QUELLENANGABEN

- Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, LANUV- Fachbericht 68, Brandereignisse in Abfall- behandlungsanlagen, Anschlussbericht und Schlussfolgerungen der Landesregierung. Recklinghausen 2016

- Umweltbundesamt Texte 60/2023 Prüfung der Einführung einer Pfandpflicht für lithiumhaltige Batterien und Akkumulatoren, Juni 2023